导读:

导读:安东权氏作为朝鲜半岛权氏最核心、最具影响力的本贯之一,其历史脉络贯穿新罗、高丽、朝鲜王朝乃至现代,不仅在政治、军事、文化领域留下深刻印记,更形成了独特的家族文化与社会地位。以下从家族发展阶段、核心政治影响力、文化贡献、家族制度与文化、现代社会踪迹五个维度展开详细介绍,进一步丰富其历史图景。

一、家族发展的四大关键阶段

安东权氏的崛起并非一蹴而就,而是伴随朝鲜半岛政权更迭逐步积累势力,可分为四个核心阶段,每个阶段都奠定了其 “望族” 地位的基础:

1. 起源与奠基期(新罗末年 - 高丽初期)

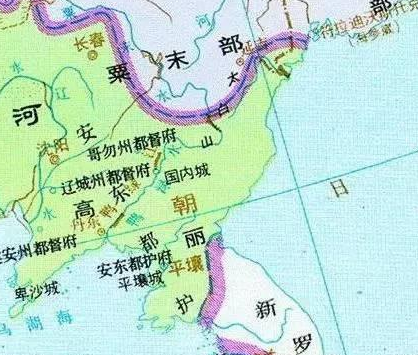

身份转换的起点:如前所述,始祖权幸(本名金幸)是新罗王室庆州金氏后裔,曾任古昌郡郡守。新罗末年(9 世纪末 - 10 世纪初),政权动荡,甄萱建立的后百济攻陷庆州,新罗景哀王自杀,王室血脉四散。权幸审时度势,率部投奔正在崛起的高丽太祖王建,成为其核心追随者。

“权” 姓的由来与开国之功:在高丽统一 “后三国”(新罗、后百济、后高句丽)的战争中,权幸多次献策破敌,尤其在平定后百济的战役中展现出卓越的战略眼光。高丽太祖王建为表彰其 “能炳几达权”(意为 “洞察时机、通达权变”)的才能,正式赐姓 “权”,并将其封地置于安东(今韩国庆尚北道安东市) ——“安东权氏” 的本贯由此确立。

初期地位:权幸被列为高丽 “开国功臣”,其子孙被纳入 “勋贵阶层”,获得世袭官职的特权,为家族后续发展埋下伏笔。

2. 势力扩张期(高丽中期 - 朝鲜王朝初期)

政治渗透与联姻:高丽王朝时期,安东权氏通过科举(高丽模仿中国科举制)进入官僚体系,同时与王室、其他望族联姻(如与庆州金氏、海州崔氏等),逐步成为 “两班”(朝鲜半岛贵族阶层)核心家族之一。

朝鲜王朝的 “过渡优势”:14 世纪末,高丽王朝衰落,李成桂(朝鲜太祖)建立朝鲜王朝。安东权氏因未深度卷入高丽末期的 “亲元”“反元” 党争,且部分族人(如权踶的父辈)支持李成桂的改革,得以在王朝更迭中保留势力,甚至进一步提升地位。

3. 鼎盛期(朝鲜王朝中期 - 后期)

“权氏政治” 的巅峰:朝鲜王朝中期(15-17 世纪),安东权氏达到权力顶峰,尤其在明宗、宣祖时期(16 世纪),家族成员几乎垄断朝廷核心职位 —— 据《朝鲜王朝实录》记载,这一时期安东权氏出过多位领议政(朝鲜王朝最高官职,相当于宰相)、左议政、右议政,以及吏曹、兵曹判书(相当于吏部、兵部尚书)。

军事功绩的加持:16 世纪末,万历朝鲜战争(朝鲜称 “壬辰倭乱”)爆发,安东权氏的权栗成为朝鲜军队总司令(都体察使)。他在 “幸州大捷” 中以数千兵力击退日军数万主力,保住朝鲜王室退路,被誉为 “朝鲜的岳飞”。此战后,安东权氏的声望从 “文臣望族” 扩展为 “文武双全” 的顶级家族,甚至获得明朝廷的认可(明神宗曾赐其 “忠勇” 匾额)。

文化领域的垄断:除了政治、军事,安东权氏在文化领域也占据主导地位。家族推崇程朱理学,多位成员成为朝鲜 “性理学”(朝鲜儒学核心流派)的代表人物,如权尚夏(1641-1721),他是朝鲜王朝后期 “南人党” 的精神领袖,曾担任成均馆大司成(朝鲜最高学府校长),其著作《石洲集》是朝鲜性理学的重要典籍。

4. 近代转型期(19 世纪末 - 20 世纪初)

王朝衰落中的 “存续智慧”:19 世纪末,朝鲜王朝沦为日本殖民地(1910 年《日韩合并条约》签订),传统 “两班” 贵族势力瓦解。安东权氏并未因王朝覆灭而消亡,部分族人转向实业、教育领域 —— 例如,有的成员在安东地区创办新式学校(如安东权氏私立学堂),有的投身近代工商业(如纺织、航运),成为韩国近代化的早期推动者之一。

家族身份的 “去贵族化”:1948 年韩国建国后,废除 “两班” 制度,安东权氏从 “政治望族” 转变为 “文化符号性家族”,但其家族祠堂、族谱、祖训仍被保留,成为韩国 “本贯文化” 的重要代表。

二、核心政治与社会影响力:不止于 “当官”

安东权氏的影响力并非仅体现在 “出高官”,更在于其对朝鲜半岛政治制度、社会结构的塑造:

1. 对 “两班政治” 的塑造

朝鲜王朝的 “两班政治” 本质是贵族共治,而安东权氏是这一制度的 “核心玩家” 之一。家族通过 “门荫制度”(贵族子弟直接入仕)与科举结合,形成 “父子相继、兄弟同朝” 的政治网络 —— 例如,权栗的父亲权辙曾任兵曹判书,儿子权䞍曾任吏曹判书,祖孙三代皆为朝廷重臣,这种 “家族政治链条” 在朝鲜王朝中期极为常见,也奠定了安东权氏 “百年望族” 的基础。

2. 与王室的深度绑定:“外戚世家” 的角色

安东权氏多次与朝鲜王室联姻,成为重要的 “外戚家族”,进一步巩固权力:

显德王后(1418-1441):朝鲜文宗李珦的王妃,安东权氏出身(权擥之女),其子为朝鲜端宗李弘暐。她在世时,安东权氏成为 “国舅家”,家族成员得以进入内廷任职,直接影响王室决策。

其他联姻:除了王后,安东权氏还多次将女儿嫁给王世子、宗室,如宣祖时期,权氏女子嫁予定远君(朝鲜仁祖的祖父),使家族与后期王室血脉深度融合。

3. 地方势力的掌控:“安东为根基”

安东权氏的本贯在安东地区(今庆尚北道安东市),家族在此经营数百年,形成了 “地方豪强 + 中央贵族” 的双重身份:

土地与经济:家族在安东拥有大量良田、山林,通过 “佃农制” 控制地方经济,同时垄断安东地区的手工业(如纸张、丝绸),成为地方经济的主导者。

地方治理:安东地区的地方官(如安东府使)多由安东权氏族人或亲信担任,家族甚至拥有私人武装(“家兵”),在高丽至朝鲜王朝初期,可自行平定地方叛乱,相当于 “地方诸侯”。