李氏家谱、族谱、宗谱电子版网盘资源

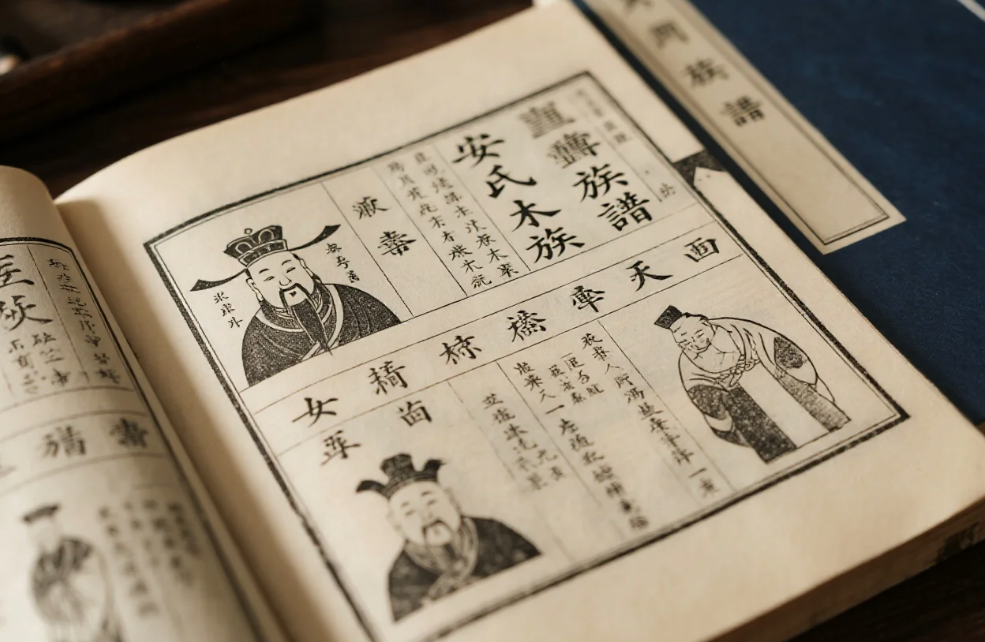

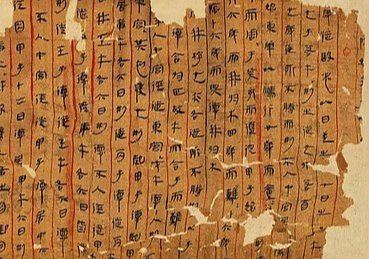

家谱、族谱、宗谱是寻根问祖的重要参考资料,是了解一个家族来源、迁徙、宗族、文化、成就等历史概况的文献,如果您也想寻找自己家族相关的族谱,不妨来族谱网看看,族谱网收录了全国各地区、各姓氏家谱、族谱资料超33万册,助力您快速寻根问祖、查谱修谱。根据中国信息报2022年发布的百家姓排名数据,李姓人口在百家姓中排名第二,人口1.0139亿,李姓是唐朝国姓,也是百家姓中的超级大姓。为助力李氏族人寻根问祖,族谱网收录了近5万卷李氏家谱、族谱、宗谱电子版PDF网盘资源,高清无水印,以下是节选的部分目录。HBJP0096.[湖北洪湖]索河李氏宗谱HBJP0095.[湖北十堰郧西县]鄂西北庙沟李氏族谱GTJP0863.李.中国.杉木桥李氏五修族谱.同治5年GTJP0862.李.湖南湘乡.遥湖西平李氏族谱十七卷.清宣统三年(1911)GTJP0861.李.湖南邵陵.邵东李氏三修族谱.清宣统3年(1911)GTJP0860.李.湖南湘乡.遥湖李氏续修支谱十卷.清同治元年(1862)GTJP0859.李.湖南.李氏支谱四卷首三卷.清同治四年(1875)GTJP0858.李.湖南湘潭.湘潭高塘李氏族谱十二卷首一卷末一卷.清同治四年(1865)GTJP0857.李.中国.李氏重修宗谱五十卷首一卷.清同治十一年(1872)GTJP0856.李.安徽合肥.合肥李氏宗谱六卷.清同治十一年(1872)GTJP0855.李.中国.李氏族谱二卷.清同治十二年(1873)GTJP0854.李.中国.朱方李氏纂修族谱三卷.清乾隆三年(1738)GTJP0853.李,中国.李氏续修族谱.清乾隆二十四年(1759)GTJP0852.李,云南昭通.恩安李氏宗谱不分卷.清末GTJP0851.李,辽宁铁岭.李氏近房宗谱不分卷.清嘉庆十六年(1811)GTJP0850.李.浙江嘉兴.梅会李氏族谱十二卷.清嘉庆间GTJP0849.李.浙江海盐.苞溪李氏家乘二十卷.清光绪十六年(1890)GTJP0848.李.湖南衡阳.花泉李氏三修族谱十二卷.清光绪十九年(1893)GTJP0847.李.中国.李氏宗谱八卷.清光绪三十一年(1895)GTJP0846.李.湖南桂阳.李氏续修族谱八卷首三卷又三卷.清光绪三年(1877)GTJP0845.李.中国.李氏家乘六卷.清光绪间GTJP0844.李.中国.关门李氏支谱十一卷末一卷.清光绪二十九年(1903)GTJP0843.李.中国.李氏族谱十五卷.清光绪二十九年(1903)GTJP0842.李.中国.李氏五修文谱七卷.清光绪二十二年(1896)GTJP0841.李.湖南.星沙李氏支谱世系实录.清光绪4年(1878)GTJP0840.李.浙江.三江李氏宗谱十七卷首一卷末一卷,清道光十年(1830)GTJP0838.李.江西婺源.星江严田李氏八修宗谱十六卷首一卷.清道光二十六年(1846)GTJP0837.李.辽宁铁岭.长白李氏家谱.清GTJP0836.李.福建.平潭李氏族谱不分卷.清GTJP0833.李.中国.李氏族谱十六卷首一卷.民国四年(1915)GTJP0831.李.中国.李氏宗谱茂九祖十三卷茂三祖一卷茂四祖一卷首一卷末一卷.民国十三年(1924)GTJP0830.李.湖南宁乡.楚南沩宁东山李氏四修家谱十六卷.民国十七年(1928)GTJP0829.李.甘肃.陇西郡李氏族谱.民国十六年(1927)GTJP0828.李.甘肃.陇西李氏家谱四卷.民国十六年(1927)GTJP0827.李.浙江宁波.迎恩李氏宗谱二十卷首一卷.民国十六年(1927)GTJP0824.李.中国.李氏宗谱十九卷首一卷.民国三十三年(1944)GTJP0823.李.中国.姜塘李氏宗谱十二卷.民国三十年(1941)GTJP0822.李.中国.李氏族谱十七卷末一卷.民国三十年(1941)GTJP0821.李.中国.龙江李氏族谱八卷附续编一卷.民国三十八年(1949)GTJP0820.李.中国.王祁李氏宗谱八卷.民国三十八年(1949)GTJP0817.李.广东鹤山.鹤山李氏宗谱二卷首一卷末一卷.民国六年(1917)GTJP0815.李,中国.李氏四修宗谱天部三卷地部十三卷人部一卷附录三卷.民国二十一年(1932)GTJP0811.李.中国.李氏分支宗谱.民国二十七年(1938)GTJP0809.李.中国.李氏宗谱四卷.民国二十年(1931)GTJP0800.李.中国.李氏四修族谱.民国37年(1948)GTJP0797.李.福建长乐.李氏七修族谱五卷卷首二卷卷末一卷.民国34年(1945)GTJP0790.李.中国.邵东蓼村李氏四修族谱.民国28年(1939)GTJP0785.李.中国.醴东清潭李氏四修族谱.民国20年(1931)GTJP0780.李.中国.李氏三修族谱.民国10年(1921)GTJP0779.李.中国.吴楚李氏族谱.光绪9年GTJP0778.李.中国.邵陵泉塘李氏四修支谱.光绪32年GTJP0776.李.中国.小板桥李氏族谱.光绪24年GTJP0775.李.中国.陇西李氏四修支谱.光绪20年GTJP0772.李.安徽歙县.三田李氏重修宗谱GTJP0771.李.江西婺源.甲椿李氏世系家谱GTJP0768.李.浙江绍兴.李氏族谱5002富春中方塢李氏宗譜不分卷4996富春觃川李氏宗譜十六卷4948富春大塢李氏宗譜二卷4934東安永昌李氏宗譜四卷因文章篇幅有限,仅节选部分李氏家谱、族谱目录,如果您想找的家谱不在这里面,请进入族谱网官网zupu.cn自助查询或联系客服协助查询。祝您早日寻根成功!