导读:

导读:主要分支与迁徙脉络

徽州歙县磻溪盛氏始祖为宋末的盛满(字谨尔),原居浙江严陵,因避战乱迁至徽州歙县磻溪。其五世孙盛仕荣、盛仕华等兄弟分衍为多支,散居歙县及周边地区。清乾隆三十二年(1767 年)叙伦堂刊刻的《磻溪盛氏宗谱》(5 卷)详细记录了这一脉的世系,现藏于太原市寻源姓氏文化研究中心。

铜陵五松盛氏北宋端拱年间(988-989 年),盛尚泰、盛尚亨兄弟及其子盛京、盛度迁居铜陵石洞耆(今义安区),成为当地望族。铜陵市档案馆藏有清嘉庆己卯年(1819 年)敬本堂本和民国辛酉年(1921 年)崇礼堂本两套宗谱,记载该支为唐代葛国公盛彦师后裔。盛度官至宰相,其家族因 “御赐牡丹” 典故闻名,至今铜陵仍有盛氏牡丹遗存。

合肥、庐江、桐城盛氏元末,盛文质自徽州婺源迁至庐江县盛家桥,其长子盛宝一迁居肥南老鹳塘,次子盛宝二迁居桐城东乡,形成合肥、桐城、庐江盛氏三大分支。合肥潜川盛氏宗谱(敦本堂)记录了文质公以下世系,字辈包括 “克己复礼志正型方诗书维泽邦家来光” 等。桐城盛氏于 2021 年完成续修,新谱 28 卷,追溯至汉代广陵郡盛承赞,现藏于安庆博物馆。

徽州休宁、黟县盛氏宋真宗年间,盛海自歙县簧墩迁至江西浮梁天宝,其十三世孙盛文通于明代迁居黟县茗溪坞(今柯村乡),形成崇本堂支系。休宁汪村镇横源盛氏则以盛泰为始祖,清代雍正年间曾重修家谱,后裔分布于安徽、江西多地。

芜湖南陵漳溪盛氏清光绪三十四年(1908 年)编纂的《漳溪盛氏宗谱》(36 卷)记录了南陵盛氏的繁衍历程,具体迁徙路径及始祖信息待考。

家谱现存与收藏情况

公藏机构

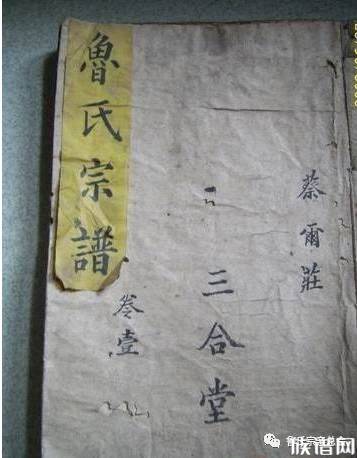

铜陵市义安区档案馆藏有铜陵石洞耆盛氏两套旧谱:嘉庆己卯年敬本堂本和民国辛酉年崇礼堂本。

安庆博物馆藏有 2021 年续修的《皖桐盛氏宗谱》28 卷,为民国旧谱基础上的重修版。

太原市寻源姓氏文化研究中心藏有乾隆三十二年《磻溪盛氏宗谱》。

民间收藏徽州、池州等地盛氏后裔仍保存有部分旧谱,如休宁横源盛氏雍正年间谱序、黟县茗溪坞崇本堂谱牒等。上海、湖北等地宗亲亦收藏有安徽盛氏分支的谱牒,如《茗溪坞盛氏族谱 —— 崇本堂》。

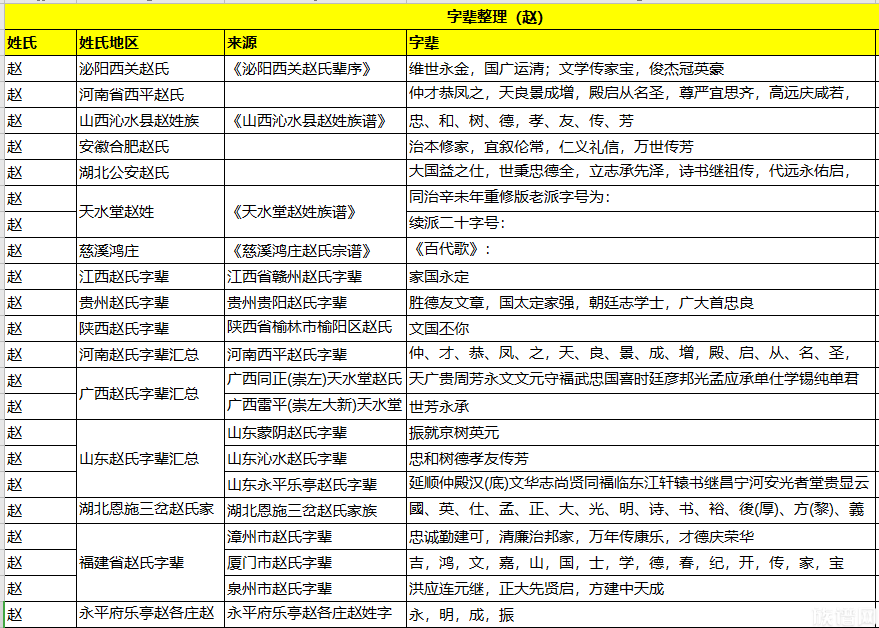

字辈与家族文化

主要字辈

铜陵盛氏:“一宗启景运,发秀庆兵新”。

合肥盛氏:“文章华国太恩滋化业长家道和为贵万代有贤良”。

桐城盛氏:“受福永子 大宗世思 应自有孔 孟毓恒同 华茂健隆 汝世可期 其宗必久 昌兴正学 企多英敏 谨守伦常 敬敦孝友 立志忠良”。

黟县崇本堂盛氏:“文贵添福德廷元仲世一大本成正显芳芝启士宏孔学明新进逢兆志光兴”。

家族典故铜陵盛氏因盛度 “御赐牡丹” 典故闻名,其家族牡丹历经千年繁衍至今。此外,盛氏名人辈出,如北宋兵部侍郎盛京、清代学者盛百二(休宁人)等,其事迹多见于地方志与谱牒。

续修与研究动态

近年续修桐城盛氏于 2013-2021 年完成八修宗谱,休宁横源盛氏于 2025 年启动重修。这些续修工作结合了旧谱与现代考证,进一步完善了家族世系。

学术研究铜陵盛度文化研究会致力于盛氏历史研究,整理出版了《盛度研究文集》等资料。徽州盛氏后裔盛祥贵通过比对多地谱牒,厘清了徽州盛氏与江西、浙江盛氏的渊源关系。