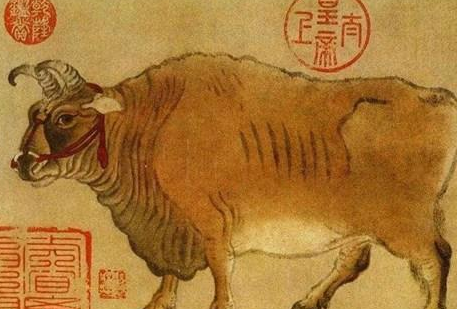

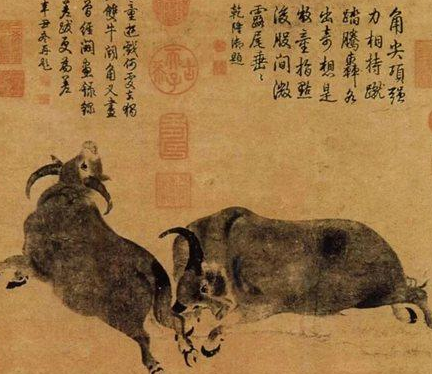

古代牛为什么会变成国宝 它在古代的地位如何

嗨又和大家见面了,今天小编带来了一篇关于古代牛的文章,希望你们喜欢。

谁能想到,牛在古代也曾被当做国宝。可能现代人对于牛的认识,多停留在美食阶段。牛肉能制成各种美食,无论是日常料理还是高级料理,牛肉都是常客。不过牛对于古人来说,不仅仅是食物这么简单,而是赋予了更多价值和意义。当然,牛作为劳动力也是一把好手,但牛为什么会变成国宝呢?下面就为大家讲讲牛在古代的地位变化,要是感兴趣的话,就一起来看看吧。

走进任何一条美食小街。

放眼望去,与牛肉有关的美食可谓比比皆是:兰州牛肉拉面、加州牛肉面、烤牛肉、炸牛排……

这种高蛋白、低脂肪、味道鲜美的肉食深受老饕食客的追捧。

然而在古代社会,古人虽然也知道牛肉至上美味,却不能轻易获得食材,以饱口腹之欲。

因为在工业不发达的古代,宰杀耕牛吃肉属于违法行为。

01

国宝级动物

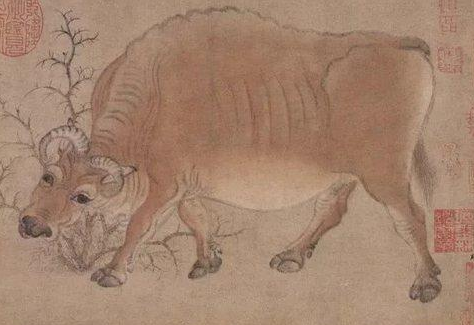

元朝农业专家王祯在《农书》中说:“农为牛本,有功于世”。

数以千年农耕文明的延续,成为中华民族的立国之本。

历代统治者充分认识到保护耕牛,促进农业发展的重要性,因而促使耕牛大量繁衍生息,成为国宝级的保护动物。

《礼记》记载:在三千多年前的西周时代,规定“诸侯无故不杀牛”,也就是说省部级封疆大吏都无权轻易杀牛,就更谈不上吃牛肉了。

只有国家最高领导人才可以在春秋两个季节,宰杀牛、羊、豕(猪)等三牲祭祀天地、祖宗,称作“太牢”或“大牢”,诸侯祭祀称作“少牢”。

只有羊、豕两种动物,大夫只可用一种动物祭祀,但绝不是牛。至于平民百姓就只能以面食等祭祀了,想吃到牛肉谈何容易。

汉朝时,《汉律》严格规定:

“不得少齿”就是说不可以宰杀青壮的耕牛,老病的牛可以宰杀,可是牛老肉也老,蒸不熟煮不烂,对老饕们不大。随便了青壮的耕牛,搞不好要掉脑袋,“王法禁杀牛,犯禁杀之者诛”。

隋唐、两宋、五代十国时期,随着生产力水平提升,对耕牛的保护加大了力度,老弱病残的耕牛也不允许屠宰,只有自然死亡后的耕牛允许百姓食用。

02

战争物资

《太平广记》记载:“阮倪者,性特忍害。因醉出郭,见有放牛,直探牛舌本,割之以归,为炙食之。其后倪生一子,无舌,人以为牛之报也。”

讲述的是一个叫阮倪的人割掉牛舌烤着吃了,后来生了个孩子天生没有舌头,遭了报应。

这个段子虽然很假,但从侧面足可看出古代社会人们对耕牛的重视程度。

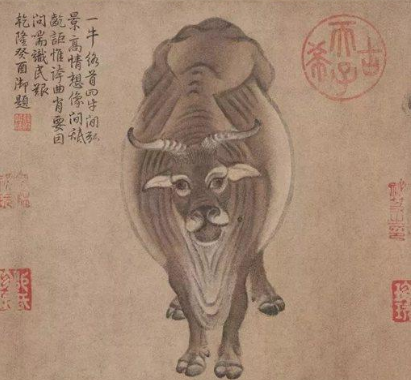

古代保护耕牛除了发展农业之外,还有另一种原因。

就是牛与马同属于战争奇缺物资。

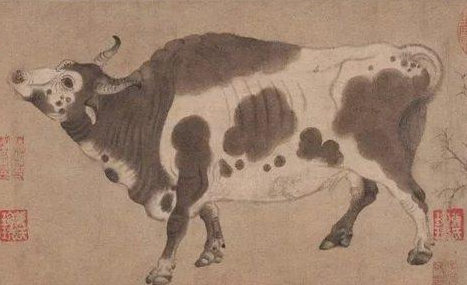

马在冷兵器时代,是战争不可或缺的国家级战略物资,而牛同样拥有不可替代的作用。

《唐律疏议》记载:“马牛军国所用,故与余畜不同。若有盗杀牛者,徒两年半。”

牛不仅可以拉车运输物资,死去仍然可以服务于战争,牛皮、牛筋可制作战靴、铠甲、束带、缰绳、马鞭、弓箭等。

民间耕牛死亡,牛皮牛筋必须无条件上交官方,倘若藏匿被发现,轻者挨顿板子,严重的要判刑并处罚金。

五代十国时期,后周郭威曾经下令:百姓有田五十亩者需上交牛皮一张,就是防止军用物资流入国外。

03

上行下不效

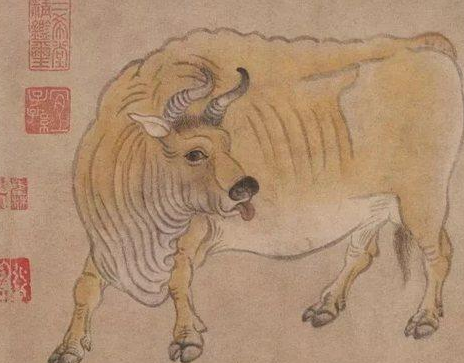

北宋初年的《宋刑统》有严格规定——“诸故杀官私牛者,徒一年半……主自杀牛马者徒一年”。

南宋时更为严厉:“诸故杀官私马牛徒三年”,这里说的是宰杀自家的耕牛,如果是偷盗宰杀别人家的耕牛,判处“决脊杖二十,随处配役一年放。”

咸平六年(1003年),宋真宗下了一道圣旨:严禁耕牛和食用牛肉,禁食珍禽野味,杜绝饮食奢侈之风,保护耕牛,发展农业。

真宗皇帝还带头不吃牛肉,当时的开封皇宫御膳房记录:每年要消耗四十三万斤羊肉、四千斤猪肉,却无一钱牛肉。

官场上层流行吃羊肉,老百姓却坚持“以牛肉为上味”。

政府不让杀牛和买卖牛肉,民间的需求反而增大,黑市就猖獗起来。

很多敢于冒险的投机商人开始以杀牛为业,老百姓也有很多人公然违反禁令。

大吃特嚼牛肉,开封、洛阳一带牛肉摊子铺面随处可见,以至于出现“一乡皆食牛”的壮观场景。

04

矛盾的禁令

老百姓难道不怕法律严惩吗?

当然害怕,不过买卖双方交了一定数额的“牛肉税”之后,地方政府就会睁一只眼闭一只眼,朝廷禁令形同虚设。

地方官员的腰包鼓了起来,朝廷禁止杀牛吃肉的一纸禁令就变成了擦屁股纸,一文不值。

但也有正直的官员看不下去了。

天圣九年(1031年),山东莱州知府张周物向仁宗皇帝汇报工作时提到:“朝廷禁止耕牛,可是下边官员“牛肉税”照收不误,这不是自相矛盾吗?“

皇帝的脸红一阵白一阵,心里叨叨:拿朕的话当狗放屁了!

牛肉税自此取消,杀牛吃肉等违法现象才有所收敛。

在宋朝时杀自己家的耕牛有多严重?《宋史》中也有相关一段记载:

包拯任天长县知县时,发生一起盗割邻居牛舌案。

有一天,某农夫前来报案,声称自家的耕牛被人给割掉了舌头。

包拯告诉他:“第归,杀而鬻之。”——你回家吧,把老牛杀了。

农夫说:“那我不犯法吗?”

包拯说:“官府同意就不属于违法了,你回去啥也别说,专等着割牛舌的人自己出来。”

农夫果真回去杀牛,有个地痞屁颠儿屁颠儿,跑到县衙状告农夫杀牛。

包拯嘿嘿一笑:“何为割牛舌而又告之?”

这人是又惊有服。

05

没有法外之地

从元朝开始,到明清时期,老了病了、不能继续劳作的的耕牛是允许屠宰食用的。

但需要经过官方确认,并由官方统一宰杀,牛的主人也不可以自作主张。

《元史》记载了元顺帝妥欢帖睦尔的一道诏书:

“盗牛马者劓[yì](割鼻)。盗驴骡者黥额(刺面额涂墨),再犯劓。盗羊豕者墨项,再犯黥,三犯劓,劓后再犯者死。”

比起宋朝以前,处罚相对减轻了许多。

清朝嘉庆年间,嘉庆帝的岳父——陕西道监察御史花良阿奉旨巡视西域,经过调查上了一道折子:建议把回民宰杀的牛、由蒙古贩运的食用牛与中原农耕的牛加以区别对待,不应搞一刀切,否则的话,影响国家税收增加。

嘉庆帝以“国家税出入岂系此区区”为由,驳回奏折意见,还贬官以为惩戒,一点面子也没给老丈人。

由此可见,耕牛在清朝皇帝心目中的地位是何等重要。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}