4、春节祭神

记得小时候在农村,快过年了,老人总是要到集市上购买神仙年画,贴在家里祭祀。

这些神仙有很多种类,大致可分为:玉皇大帝、灶王爷、门神、代表先祖的年画等。我还记得玉皇大帝年画贴在正堂,上写着“天地三界十方万灵真宰”,上面画着玉皇大帝、西王母,还有各路神仙,玉皇大帝年画两侧,还要各贴上童男童女。

灶王爷贴在灶台之上,记得灶王爷是最晚消逝的,因为它对老百姓的影响最大,是玉帝的人间使者,人们希望它能够上天言好事,下界降吉祥。

5、拜年磕头

磕头是中国的老礼了。出来上学后,再回老家过年,最尴尬的一件事,就是拜年磕头。虽然是过去的旧礼节,但拜年时都是一大家子人一起出去,向各家各户的长辈拜年,大家都在院子里磕头。

6、挂桃符

以前春节,人们为了辟邪,在大门两侧挂上桃木板。后来又在上面写字,再后来演变成了用红字写春联。

桃符是历史悠久的中国民俗文化。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸。据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。

7、吃糖瓜

二十三,糖瓜粘。腊月二十三,小年,灶王爷要上天报账,为了让它多说甜言蜜语,民间就专门做糖瓜来祭祀。等祭祀完了,小孩们就可以吃糖瓜了。记得小时候过年没有太多甜的食物,糖瓜算是非常受欢迎的一个。

8、送穷娘

古时,为了祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登,人们会用纸扎一个女人,俗称“穷娘”。正月初五这天,将“穷娘”里面装上屋里的尘土,送到大门外,然后放鞭炮炸掉。寓意“送穷土”,“送穷媳妇出门”。放鞭炮也能放出花来呀。

9、祭月

古代对月神的祭祀。先秦已有此神祭祀活动,称为“夜明”或“夕月”。是中国炎黄子孙的重要团圆节日之一。在广东地区,人们有着在八月十五晚上祭拜月娘的习俗。

我国人民在古代就有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。

农历八月十五是中国传统的中秋节,少数民族祭月的活动内容除了与汉族的中秋节相似外,还有极富民族特色的一系列活动,比如壮族的祭月亮,所以也叫“祭月节”。

10、端午浴

端午浴是端午节习俗之一,此俗至今尚存,且广泛流行,据说可治皮肤病、去邪气。端午是草木一年中药性最强的一天,端午日遍地皆药。端午期间,我国不少地方有采草药煲草药水冲凉的习俗,端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。

4、春节祭神

记得小时候在农村,快过年了,老人总是要到集市上购买神仙年画,贴在家里祭祀。

这些神仙有很多种类,大致可分为:玉皇大帝、灶王爷、门神、代表先祖的年画等。我还记得玉皇大帝年画贴在正堂,上写着“天地三界十方万灵真宰”,上面画着玉皇大帝、西王母,还有各路神仙,玉皇大帝年画两侧,还要各贴上童男童女。

灶王爷贴在灶台之上,记得灶王爷是最晚消逝的,因为它对老百姓的影响最大,是玉帝的人间使者,人们希望它能够上天言好事,下界降吉祥。

5、拜年磕头

磕头是中国的老礼了。出来上学后,再回老家过年,最尴尬的一件事,就是拜年磕头。虽然是过去的旧礼节,但拜年时都是一大家子人一起出去,向各家各户的长辈拜年,大家都在院子里磕头。

6、挂桃符

以前春节,人们为了辟邪,在大门两侧挂上桃木板。后来又在上面写字,再后来演变成了用红字写春联。

桃符是历史悠久的中国民俗文化。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸。据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。

7、吃糖瓜

二十三,糖瓜粘。腊月二十三,小年,灶王爷要上天报账,为了让它多说甜言蜜语,民间就专门做糖瓜来祭祀。等祭祀完了,小孩们就可以吃糖瓜了。记得小时候过年没有太多甜的食物,糖瓜算是非常受欢迎的一个。

8、送穷娘

古时,为了祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登,人们会用纸扎一个女人,俗称“穷娘”。正月初五这天,将“穷娘”里面装上屋里的尘土,送到大门外,然后放鞭炮炸掉。寓意“送穷土”,“送穷媳妇出门”。放鞭炮也能放出花来呀。

9、祭月

古代对月神的祭祀。先秦已有此神祭祀活动,称为“夜明”或“夕月”。是中国炎黄子孙的重要团圆节日之一。在广东地区,人们有着在八月十五晚上祭拜月娘的习俗。

我国人民在古代就有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。

农历八月十五是中国传统的中秋节,少数民族祭月的活动内容除了与汉族的中秋节相似外,还有极富民族特色的一系列活动,比如壮族的祭月亮,所以也叫“祭月节”。

10、端午浴

端午浴是端午节习俗之一,此俗至今尚存,且广泛流行,据说可治皮肤病、去邪气。端午是草木一年中药性最强的一天,端午日遍地皆药。端午期间,我国不少地方有采草药煲草药水冲凉的习俗,端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。冯梓霆

2021-07-14

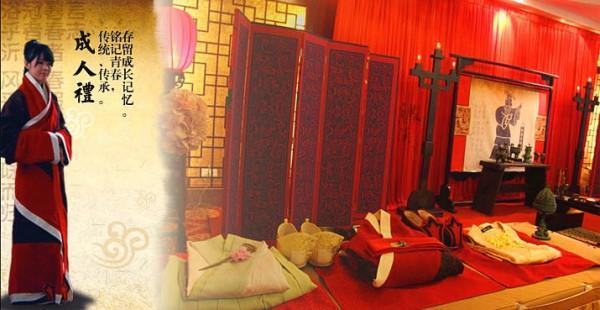

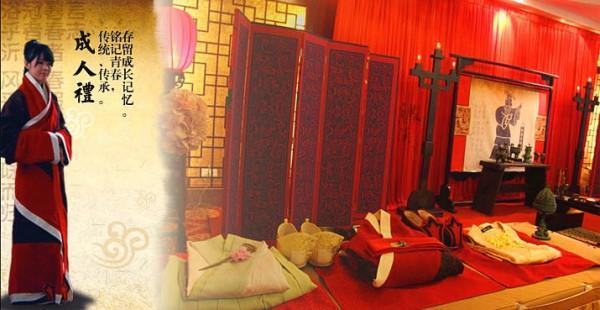

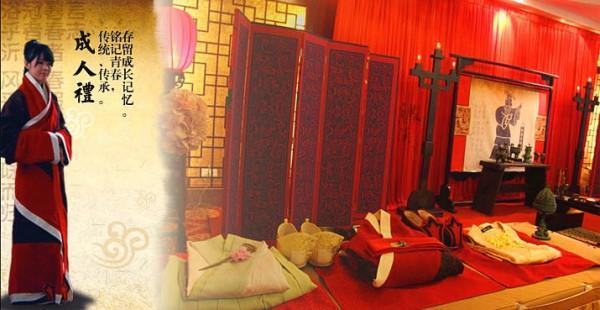

1、中国古代e68a84e799bee5baa631333431366361的成人礼

中国古代的成人礼指冠礼和笄礼,这个传统从西周一直延续到明朝。古代中国华夏族的成年礼,男子满20岁时行冠礼,即加冠,表示其已成人,被族群承认,之后可以娶妻。女子则是在满15岁后行笄礼,及笄之后可以嫁人。

2、斗巧

斗巧是七夕节期间的一种竞赛性的传统民俗文化活动 。女孩子们比赛穿针引线、 蒸巧饽饽、烙巧果子、做巧芽汤 , 以及用面塑、剪纸、彩绣等做装饰品等等。谁的手艺好,谁就得巧 。七夕前,预先备好彩纸、通草、线绳等,编制成各种奇巧的小玩艺。

活动开始后,手执彩线对着灯影将线穿过针孔,如一口气能穿七枚针孔者即为得巧,被称为巧手,穿不到七个针孔的叫输巧。斗巧寄托着中国劳动人民朴素的审美情趣和对美好生活的追求。

3、昏礼

昏礼于黄昏举礼,不举乐,不庆贺,古人重的是夫妇之义与结发之恩,并不认为这是一件可以喧闹嘈杂的事情,那时候的昏礼很简朴干净,不举乐。

没有后代的乱七八糟的挑盖头闹洞房这样杂耍般的玩意,结发携手而入洞房,衣服也不是大红大绿,而是汉民族真正传统的昏礼服,新郎着爵弁服,下裳为纁色,镶有黑色的边。新娘头戴发饰,身穿镶有黑边的纯玄色衣裳。

4、春节祭神

记得小时候在农村,快过年了,老人总是要到集市上购买神仙年画,贴在家里祭祀。

这些神仙有很多种类,大致可分为:玉皇大帝、灶王爷、门神、代表先祖的年画等。我还记得玉皇大帝年画贴在正堂,上写着“天地三界十方万灵真宰”,上面画着玉皇大帝、西王母,还有各路神仙,玉皇大帝年画两侧,还要各贴上童男童女。

灶王爷贴在灶台之上,记得灶王爷是最晚消逝的,因为它对老百姓的影响最大,是玉帝的人间使者,人们希望它能够上天言好事,下界降吉祥。

5、拜年磕头

磕头是中国的老礼了。出来上学后,再回老家过年,最尴尬的一件事,就是拜年磕头。虽然是过去的旧礼节,但拜年时都是一大家子人一起出去,向各家各户的长辈拜年,大家都在院子里磕头。

6、挂桃符

以前春节,人们为了辟邪,在大门两侧挂上桃木板。后来又在上面写字,再后来演变成了用红字写春联。

桃符是历史悠久的中国民俗文化。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸。据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。

7、吃糖瓜

二十三,糖瓜粘。腊月二十三,小年,灶王爷要上天报账,为了让它多说甜言蜜语,民间就专门做糖瓜来祭祀。等祭祀完了,小孩们就可以吃糖瓜了。记得小时候过年没有太多甜的食物,糖瓜算是非常受欢迎的一个。

8、送穷娘

古时,为了祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登,人们会用纸扎一个女人,俗称“穷娘”。正月初五这天,将“穷娘”里面装上屋里的尘土,送到大门外,然后放鞭炮炸掉。寓意“送穷土”,“送穷媳妇出门”。放鞭炮也能放出花来呀。

9、祭月

古代对月神的祭祀。先秦已有此神祭祀活动,称为“夜明”或“夕月”。是中国炎黄子孙的重要团圆节日之一。在广东地区,人们有着在八月十五晚上祭拜月娘的习俗。

我国人民在古代就有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。

农历八月十五是中国传统的中秋节,少数民族祭月的活动内容除了与汉族的中秋节相似外,还有极富民族特色的一系列活动,比如壮族的祭月亮,所以也叫“祭月节”。

10、端午浴

端午浴是端午节习俗之一,此俗至今尚存,且广泛流行,据说可治皮肤病、去邪气。端午是草木一年中药性最强的一天,端午日遍地皆药。端午期间,我国不少地方有采草药煲草药水冲凉的习俗,端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。

4、春节祭神

记得小时候在农村,快过年了,老人总是要到集市上购买神仙年画,贴在家里祭祀。

这些神仙有很多种类,大致可分为:玉皇大帝、灶王爷、门神、代表先祖的年画等。我还记得玉皇大帝年画贴在正堂,上写着“天地三界十方万灵真宰”,上面画着玉皇大帝、西王母,还有各路神仙,玉皇大帝年画两侧,还要各贴上童男童女。

灶王爷贴在灶台之上,记得灶王爷是最晚消逝的,因为它对老百姓的影响最大,是玉帝的人间使者,人们希望它能够上天言好事,下界降吉祥。

5、拜年磕头

磕头是中国的老礼了。出来上学后,再回老家过年,最尴尬的一件事,就是拜年磕头。虽然是过去的旧礼节,但拜年时都是一大家子人一起出去,向各家各户的长辈拜年,大家都在院子里磕头。

6、挂桃符

以前春节,人们为了辟邪,在大门两侧挂上桃木板。后来又在上面写字,再后来演变成了用红字写春联。

桃符是历史悠久的中国民俗文化。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸。据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。

7、吃糖瓜

二十三,糖瓜粘。腊月二十三,小年,灶王爷要上天报账,为了让它多说甜言蜜语,民间就专门做糖瓜来祭祀。等祭祀完了,小孩们就可以吃糖瓜了。记得小时候过年没有太多甜的食物,糖瓜算是非常受欢迎的一个。

8、送穷娘

古时,为了祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登,人们会用纸扎一个女人,俗称“穷娘”。正月初五这天,将“穷娘”里面装上屋里的尘土,送到大门外,然后放鞭炮炸掉。寓意“送穷土”,“送穷媳妇出门”。放鞭炮也能放出花来呀。

9、祭月

古代对月神的祭祀。先秦已有此神祭祀活动,称为“夜明”或“夕月”。是中国炎黄子孙的重要团圆节日之一。在广东地区,人们有着在八月十五晚上祭拜月娘的习俗。

我国人民在古代就有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。

农历八月十五是中国传统的中秋节,少数民族祭月的活动内容除了与汉族的中秋节相似外,还有极富民族特色的一系列活动,比如壮族的祭月亮,所以也叫“祭月节”。

10、端午浴

端午浴是端午节习俗之一,此俗至今尚存,且广泛流行,据说可治皮肤病、去邪气。端午是草木一年中药性最强的一天,端午日遍地皆药。端午期间,我国不少地方有采草药煲草药水冲凉的习俗,端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。

4、春节祭神

记得小时候在农村,快过年了,老人总是要到集市上购买神仙年画,贴在家里祭祀。

这些神仙有很多种类,大致可分为:玉皇大帝、灶王爷、门神、代表先祖的年画等。我还记得玉皇大帝年画贴在正堂,上写着“天地三界十方万灵真宰”,上面画着玉皇大帝、西王母,还有各路神仙,玉皇大帝年画两侧,还要各贴上童男童女。

灶王爷贴在灶台之上,记得灶王爷是最晚消逝的,因为它对老百姓的影响最大,是玉帝的人间使者,人们希望它能够上天言好事,下界降吉祥。

5、拜年磕头

磕头是中国的老礼了。出来上学后,再回老家过年,最尴尬的一件事,就是拜年磕头。虽然是过去的旧礼节,但拜年时都是一大家子人一起出去,向各家各户的长辈拜年,大家都在院子里磕头。

6、挂桃符

以前春节,人们为了辟邪,在大门两侧挂上桃木板。后来又在上面写字,再后来演变成了用红字写春联。

桃符是历史悠久的中国民俗文化。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸。据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。

7、吃糖瓜

二十三,糖瓜粘。腊月二十三,小年,灶王爷要上天报账,为了让它多说甜言蜜语,民间就专门做糖瓜来祭祀。等祭祀完了,小孩们就可以吃糖瓜了。记得小时候过年没有太多甜的食物,糖瓜算是非常受欢迎的一个。

8、送穷娘

古时,为了祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登,人们会用纸扎一个女人,俗称“穷娘”。正月初五这天,将“穷娘”里面装上屋里的尘土,送到大门外,然后放鞭炮炸掉。寓意“送穷土”,“送穷媳妇出门”。放鞭炮也能放出花来呀。

9、祭月

古代对月神的祭祀。先秦已有此神祭祀活动,称为“夜明”或“夕月”。是中国炎黄子孙的重要团圆节日之一。在广东地区,人们有着在八月十五晚上祭拜月娘的习俗。

我国人民在古代就有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。

农历八月十五是中国传统的中秋节,少数民族祭月的活动内容除了与汉族的中秋节相似外,还有极富民族特色的一系列活动,比如壮族的祭月亮,所以也叫“祭月节”。

10、端午浴

端午浴是端午节习俗之一,此俗至今尚存,且广泛流行,据说可治皮肤病、去邪气。端午是草木一年中药性最强的一天,端午日遍地皆药。端午期间,我国不少地方有采草药煲草药水冲凉的习俗,端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。

4、春节祭神

记得小时候在农村,快过年了,老人总是要到集市上购买神仙年画,贴在家里祭祀。

这些神仙有很多种类,大致可分为:玉皇大帝、灶王爷、门神、代表先祖的年画等。我还记得玉皇大帝年画贴在正堂,上写着“天地三界十方万灵真宰”,上面画着玉皇大帝、西王母,还有各路神仙,玉皇大帝年画两侧,还要各贴上童男童女。

灶王爷贴在灶台之上,记得灶王爷是最晚消逝的,因为它对老百姓的影响最大,是玉帝的人间使者,人们希望它能够上天言好事,下界降吉祥。

5、拜年磕头

磕头是中国的老礼了。出来上学后,再回老家过年,最尴尬的一件事,就是拜年磕头。虽然是过去的旧礼节,但拜年时都是一大家子人一起出去,向各家各户的长辈拜年,大家都在院子里磕头。

6、挂桃符

以前春节,人们为了辟邪,在大门两侧挂上桃木板。后来又在上面写字,再后来演变成了用红字写春联。

桃符是历史悠久的中国民俗文化。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸。据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。

7、吃糖瓜

二十三,糖瓜粘。腊月二十三,小年,灶王爷要上天报账,为了让它多说甜言蜜语,民间就专门做糖瓜来祭祀。等祭祀完了,小孩们就可以吃糖瓜了。记得小时候过年没有太多甜的食物,糖瓜算是非常受欢迎的一个。

8、送穷娘

古时,为了祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登,人们会用纸扎一个女人,俗称“穷娘”。正月初五这天,将“穷娘”里面装上屋里的尘土,送到大门外,然后放鞭炮炸掉。寓意“送穷土”,“送穷媳妇出门”。放鞭炮也能放出花来呀。

9、祭月

古代对月神的祭祀。先秦已有此神祭祀活动,称为“夜明”或“夕月”。是中国炎黄子孙的重要团圆节日之一。在广东地区,人们有着在八月十五晚上祭拜月娘的习俗。

我国人民在古代就有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。

农历八月十五是中国传统的中秋节,少数民族祭月的活动内容除了与汉族的中秋节相似外,还有极富民族特色的一系列活动,比如壮族的祭月亮,所以也叫“祭月节”。

10、端午浴

端午浴是端午节习俗之一,此俗至今尚存,且广泛流行,据说可治皮肤病、去邪气。端午是草木一年中药性最强的一天,端午日遍地皆药。端午期间,我国不少地方有采草药煲草药水冲凉的习俗,端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。

0条评论

当前问题最新回答