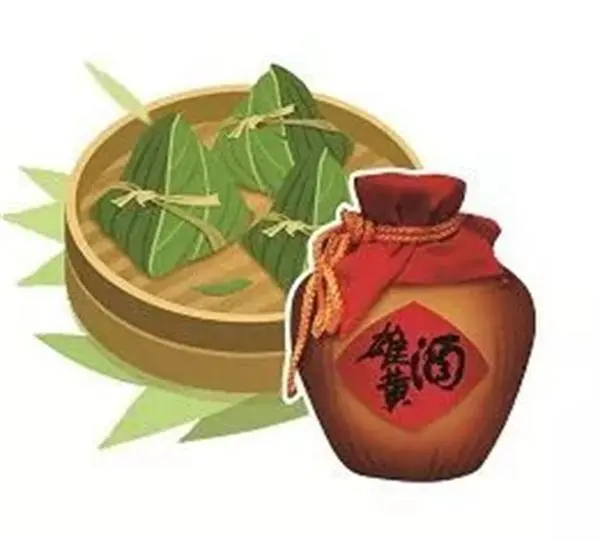

端午节(农历五月初五),又称端阳节、龙节、重午节、龙舟节、正阳节、浴兰节、天中节等等,是中国民间的传统节日。端午节源自天象崇拜,由上古时代龙图腾祭祀演变而来。仲夏端午,苍龙七宿飞升至正南中天,是龙飞天的日子,即如《易经·乾卦》第五爻的爻辞曰:“飞龙在天”。端午龙星既“得中”又“得正”,处在大吉之位,恩施普也,龙德显扬。端午节的起源涵盖了古老星象文化、人文哲学等方面内容,蕴含着深邃丰厚的文化内涵;在传承发展中杂揉了多种民俗为一体,节俗内容丰富。扒龙舟与食粽是端午节的两大礼俗,这两大礼俗在中国自古传承,至今不辍。