-

宋高宗赵构和宋太祖赵匡胤是什么关系?宋朝皇帝世系关系解密!

宋朝共经历南宋北宋,从960年—1279年,历经18位皇帝,今天,小谱给大家讲讲宋朝皇帝的世系关系北宋宋太祖赵匡胤(960年—976年)宋太宗赵匡义(976年—997年)宋真宗赵恒(997年—1022年)宋仁宗赵祯(1022年—1063年)宋英宗赵曙(1063年—1067年)宋神宗赵顼(1067年—1085年)宋哲宗赵煦(1085年—1100年)宋徽宗赵佶(1100年—1125年)宋钦宗赵桓(1125年—1127年)南宋宋高宗赵构(1127年—1162年)宋孝宗赵昚(1162年—1189年)宋光宗赵敦(1189年—1194年)宋宁宗赵扩(1194年—1224年)宋理宗赵昀(1224年—1264年)宋度宗赵禥(1264年—1274年)宋恭帝赵隰(1274年—1276年)宋端宗赵是(1276年—1278年)宋幼主赵昺(1278年—1279年)宋朝皇帝世系表免责声明:以上内容版权归原作者所有,如...

历史文化 | 2018-06-24 -

唐朝有多少位皇帝?你知道他们的世系关系吗?

从618到907年,唐王朝经历20帝,25传,共执政290年。下面是唐朝帝王世系表年号庙号名字即位时间即位年龄在位年数死时年龄世系备注武德高祖李渊61853970父李炳,袭封唐国公,隋柱国大将军年七岁袭封唐国公。大业中任岐州辞史,荥阳与楼烦二郡太守、殿内少监、卫尉少卿,大业十三年(617年)任太原留守,同年五月起兵反隋,十一月攻入长安,立杨帝孙代王杨侑为帝(恭帝),国号唐,改元武德。武德、贞观太宗李世民626282451高祖次子武德九年(626年)六月,在宫城玄武门发动.兵变,杀太子建成、齐王元吉及其诸子,遂被立为太子,同年八月即皇帝位,尊高祖为太上皇贞观、永徽、显庆、龙朔、麟德、乾封、总章、咸亨、上元、仪风、调露、永隆、开耀、永淳、弘道高宗李治649223556太宗第九子即位前封晋王,贞观十七年(643年)以其长兄太子承乾被废而被立为太子,太宗死,嗣位光宅、垂拱、永昌、载初、天授、如意、...

历史文化 | 2018-06-23 -

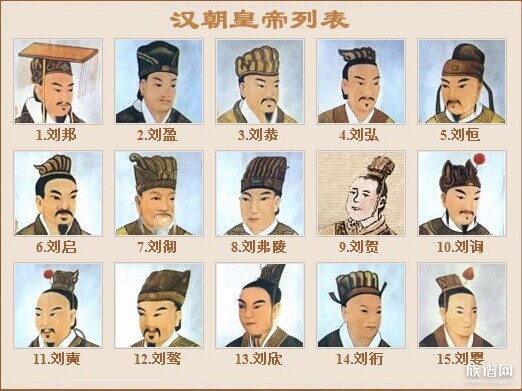

汉武帝刘邦在位时间多长?汉代皇帝世系揭秘!

两汉一共有29位皇帝。分别是西汉的汉高祖刘邦、汉惠帝刘盈、前少帝刘恭、后少帝刘弘、汉文帝刘恒、汉景帝刘启、汉武帝刘彻、汉昭帝刘弗陵、废帝海昏侯刘贺、汉宣帝刘询、汉元帝刘奭、汉成帝刘骜、汉哀帝刘欣、汉孝平皇帝刘衎、孺子婴;东汉的汉光武帝刘秀、汉明帝刘庄、汉章帝刘炟、汉和帝刘肇、汉殇帝刘隆、汉安帝刘祜、废帝北乡侯刘懿、汉顺帝刘保、汉冲帝刘炳、汉质帝刘缵、汉桓帝刘志、汉灵帝刘宏、少帝刘辨、汉献帝刘协。今天小谱就给大家介绍下汉朝皇帝的世系关系。西汉(前202--公元9)一、谥号:高皇帝庙号:高祖帝名:刘邦(小名刘季)辈份:第一代在位:前206-前195(11年)生卒:前256--一前195(61岁)皇考:刘执嘉子生母:王含始年号:高帝(前206一前195)陵墓:长陵(今陕西省咸阳市东35里处)二、谥号:孝惠皇帝庙号:无帝名:刘盈辈份:第二代在位:前195一前188(7年)生卒:前210-前188(...

历史文化 | 2018-06-22 -

你不知道的五帝族谱及夏朝帝王传承图!

五帝族谱及夏朝帝王传承图免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

历史文化 | 2018-06-18 -

以语启父:战国四君子之一孟尝君的故事

孟尝君,战国四公子之一。又称文子、薛文、薛公。战国时齐国临淄(今山东省淄博市临淄区)人。靖郭君田婴子。关于战国四公子的故事,大家听说了很多,今天小谱给大家讲讲四公子之一孟尝君“以语启父”的故事。孟尝君,小时名田文。他的父亲名叫田婴,是齐威王的小儿子,齐宣王的弟弟,在齐国当了十一年的宰相。齐湣王继位后,把薛地分给了田婴,故史称他为薛公。薛公妻妾成群,有儿女四十多个。本文的主人翁田文,就是田婴的一个小妾生的。由于田文是五月五日生的,所以田文一出生,田婴就命令他的母亲将其扔掉。这是为什么呢?因为当时人们迷信,认为五月五日这天生的孩子,长大后会跟门一样高,男会克父,女会克母。田文的母亲心地善良,她怎么舍得把自己的亲骨肉扔掉呢?但夫命难违,于是,田文的母亲便瞒着田婴,将田文偷偷地养在另一个宅院里。田文生性聪慧,一岁会说话,两岁会认字,三岁读诗文,到五岁的时候,便能谈古论今了,很讨母亲喜欢。事情发生在...

历史文化 | 2018-06-16 -

华歆、钟繇、王朗为什么被称为“曹魏开国三公”?有哪些故事?

三国历尽60年,出现了很多名人奇事,今天,小谱给大家介绍下曹魏开国三公的故事!黄初元年(220年),曹丕取代东汉登基为帝,三国之一的曹魏从此正式建立了。曹丕登基后封华歆为司徒、王朗为司空、贾诩为太尉。但因为贾诩当时年老多病,所以钟繇很快就取代贾诩成为曹魏太尉。因此华歆、钟繇、王朗并称为“曹魏开国三公”。但无论是《三国演义》还是真实历史,华歆、钟繇、王朗在曹丕称帝前都属于“打酱油”的,贡献比不上荀彧、荀攸、曹仁、夏侯惇等曹魏元老。那么曹魏开国三公为什么是华歆、钟繇、王朗呢?曹魏政权的发展建立大体上可以分为两个阶段:一是以许昌为中心的统一北方,二是以邺城为中心的代汉自立。曹操在以许昌为中心的第一阶段采取以颍川士族和宗亲庶族为核心,压制其他士族的方针路线。但曹操这么做的结果就是颍川士族独大,甚至出现了“曹家天下荀家班”。因此曹操在以邺城为中心的第二阶段采取打压颍川士族的方针路线,导致荀彧、荀攸等...

历史文化 | 2018-06-15 -

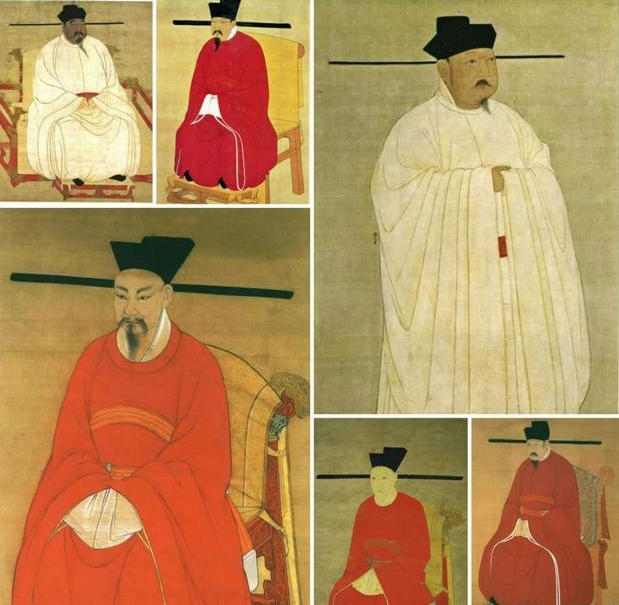

宋朝的服制是什么样的?官员和老百姓区别大不大?

现代很多人流行穿古风衣服,今天,我们进来看看,真正的古代服制是什么样的?我们先来看一下在宋朝普通老百姓的穿衣。民众服饰以黑白为主古代是一个等级制度比较鲜明的时代,最主要的体现就是在穿衣上,虽然宋朝是一个比较文明和经济发达的朝代,但是在维护等级上还是有要求的,民众的穿衣就是其中之一。宋太祖时期(960年到976年),对于文武官员在穿衣上都有要求,紫、绯、绿这些色那都是官员按品级才可以穿着的。而作为普通老百姓,是不能随便想穿什么衣服就想穿什么衣服的。只能一律一个色:白色,而且都必须是纯色,你不能在衣服的边边上装饰上其它颜色的花料,更不能随便饰上花纹、绣图案,缀花边,像烫金、银,珍珠都不行。所以说在宋初,作为普通老百姓只能是穿着纯白色的白袍,不得有任何的装饰。着色单调到了宋太宗初年(976年到987年),这种限制有所改变,像富商允许他们的出行马车的马鞍可以涂上白色。被流放到外地的官员、参加科举考...

历史文化 | 2018-06-11 -

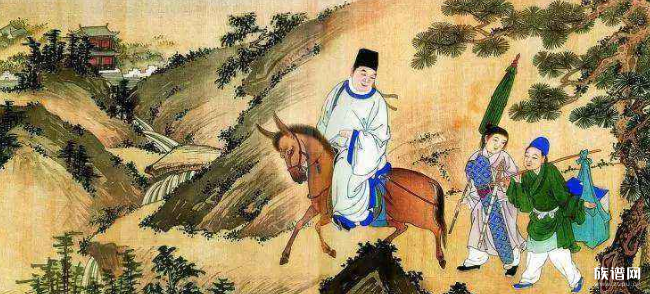

古代人出行需要准备什么东西?

现代人出行,一般带个手机就可以解决衣食住行等一系列问题。但古人出行,交通不便,沿途设施不足,所以出个门需要准备很多东西,那么古人出行一般需要准备什么呢?今天,小谱就带大家看看首先,车马钱粮车马一般是给显贵人家准备的,穷人家只能准备点盘缠步行。粮食和炊具也是出远门必须要携带的。驿站虽然可以免费提供食住,但时长却有限制。张家山汉简《二年律令》就规定,如果公差在一处驿站滞留超过十天,驿站就不再提供饮食。西汉初年的这条律令应该也是沿袭战国时期的。万一因事在某处耽搁时日,就需要自己生火做饭了。还有一种常见情况,就是走到既无驿站又无逆旅(民营客栈)的荒郊野外,也得自己做饭。当年孔子一行被困于陈、蔡之间,子贡想办法弄到了米,“颜回、仲由炊之于坏屋之下”。(《孔子家语·在厄》)策士蔡泽在韩、魏边境时,“遇夺釜鬲于凃(通“途”)”,(《史记·蔡泽列传》)说明他也是自带炊具的。除了车马钱粮这些必需品外,达官贵...

历史文化 | 2018-06-10 -

秦朝的饮食是什么样的?秦朝的居民吃什么?

从古至今,吃都是大家极为关注的事。那么秦朝的居民吃什么?他们的饮食习惯是什么样的?小谱带大家揭晓!就主食而言,从春秋到战国再到秦汉,变化都不是很大。主食主要有五谷、六谷、九谷三种说法。但总的来说,不外有黍、稷、粱、麦、稻、豆、菰、麻、秫、稌这么几种。在主食的种类上,王公贵族讲究膳食的调和:“牛宜稌(糯米)、羊宜黍(黄米)、豕(猪)宜稷(栗)、犬宜粱、雁宜麦、鱼宜菰,凡君子之食恒放焉。”这是礼所认为最适宜的饭菜搭配法,也是君王和贵族大夫们用膳的共同准则。而贫民的日常饭食,则是以豆饭藿(豆类植物的叶子,比如豌豆荚)羹为主。豆类在古代是救荒济贫的粗粮,《战国策》中就说:“民之所食,大抵豆饭藿羹;一岁不收,民不餍(吃饱的意思)糟糠。”《诗经》里也说:“中原有菽(豆类总称),庶民采之。”在副食上,在先秦时期,肉食是贵族阶层才能享受的食物。《左传》云:“食肉之禄,冰皆与焉,位为大夫,乃得食肉。”当时的...

历史文化 | 2018-06-09 -

著名思想家王阳明的家训《示宪儿》介绍

王守仁(1472年10月31日-1529年1月9日),本名王云,字伯安,号阳明,浙江余姚人,汉族。明朝杰出的思想家、文学家、军事家、教育家。除了他的理学成就,他的家训《示宪儿》一样很著名。下面,小谱给大家介绍介绍王阳明的家训:王阳明家训幼儿曹,听教诲;勤读书,要孝悌;学谦恭,循礼仪;节饮食,戒游戏;毋说谎,毋贪利;毋任情,毋斗气;毋责人,但自治。能下人,是有志;能容人,是大器。凡做人,在心地;心地好,是良士;心地恶,是凶类。譬树果,心是蒂;蒂若坏,果必坠。吾教汝,全在是。汝谛听,勿轻弃。勤读书,要孝悌王阳明在私塾读书的时候,就对自己的老师说:“我以为第一等事应是读书做圣贤。”一般人眼中,读书是人获取知识的最关键途径。但在王阳明看来,我们心中有良知,良知无所不能,无所不知。所以读书不是为了获取知识,只是验证、呼唤我们良知所已有的知识。由此可知,王阳明让人勤读书,和其他“要你勤读书”的古人有很...

历史文化 | 2018-06-08