-

中国古代传统文化中的敬词和谦辞有哪些?

我国古代是一个礼仪大国,长幼之间、上下级之间、朋友之间都有一定的谦卑和礼仪,今天,我们就来总结下古代传统文化中经常使用的谦辞和敬词。敬辞:也作敬词,是含尊敬口气的用语。“令”:用于称呼对方的亲属。如令尊:称对方的父亲;令堂:称对方的母亲;令郎:称对方的儿子;令爱、令媛:尊称对方的女儿;令兄、令弟、令侄等。“拜”:用于自己的行为动作涉及对方。如拜读:指阅读对方的文章;拜访:指访问对方﹔拜服:指佩服对方;拜贺:指祝贺对方;拜托:指托对方办事情;拜望:指探望对方。“奉”:用于自己的动作涉及对方时。如奉告:告诉;奉还:归还;奉陪:陪伴;奉劝:劝告;奉送、奉赠:赠送。“惠”:用于对方对待自己的行为动作。如惠存(多用于送人相片、书籍等纪念品时所题的上款):请保存;惠临:指对方到自己这里来;惠顾(多用于商店对顾客):来临;惠允:指对方允许自己(做某事);惠赠:指请求对方赠送(财物等)。“恭”:表示恭敬地...

历史文化 | 2018-08-26 -

古代穷人和富人都是怎么御寒的?

在中国古代,经济水平和居住条件远不如今天,冬季取暖无疑是一件大事,而不同阶层人的取暖方式也有很大不同。“卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”这是唐朝诗人白居易笔下的卖炭老人冬日里衣着单薄、心忧炭贱的情景。白居易另一首诗《问刘十九》写到,“绿蚁新酷酒,红泥小火炉,晚来天欲雪,能饮一杯无?”这里描写的是当时相对富裕的人家,已经用上精致的手炉。穷人出门穿短褐家里取暖用灶灰。火塘也叫火炕,是中国最古老的取暖方式。北方的民居一般都设有火炕,内有孔道,在冬季通过燃烧产生热量进入炕内通道来加温,同时配备有火盆等取暖设施,这种取暖方式,直到现在,北方农村依然在使用着。穷人在家里只能用灶灰取暖,条件稍好一点的人家用泥制的盆盛装烧火做饭的“灶灰”取暖。贫穷百姓冬天大多是靠穿“褐”来御寒,褐是一种衣服的料子,属于麻制品,限于当...

历史文化 | 2018-08-25 -

古人送礼,一般有什么讲究?

中国是个人情社会,人与人相交,礼尚往来,少不了送礼之事。送礼不仅古已有之,而且历史悠久。《诗经·卫风-木瓜》中写道:“投我以木瓜,报之以琼据。匪报也,永以为好也。"不知道古人所说的木瓜是何物,是不是今天吃的木瓜?让人惊讶的是,接受木瓜方回报对方“琼据”,琼据是美玉,可见这个“我”是一个既富且豪爽无比的人。“人敬我一尺,我敬人一丈。"豪侠懂义的人,大多是这样交朋友的,他们的特点就是一个“豪”字!远古的人是真正诗意地栖居在大地上的,运人礼物并不一定是贵重的,人们往来送的大多是植物一类的东西,但把其中的文化隐喻看得很重。诸侯给天子进贡,是“厥贡苞茅橘柚”(《尚书》)。男女私会,交定情物也是送植物。那个静女,约心仪的男子在城墙根相会,见面送的礼物就是白茅“黄”,男子接受这黄草异常兴奋,“自牧归黄,淘美且异。匪女之为美,美人之贻”。从这“淘美且异”的赞赏,可见其心里乐开了花,证据是“匪女之为美,美人...

历史文化 | 2018-08-24 -

中元追思,最适合的祭祖方式是什么?

中国人其实是浪漫的。即使对死亡这个词讳莫如深,在中元节这天,还是会虔诚自然地告慰先人。上古时代,“七月半”是农作丰收秋尝祭祖的日子。当民间初秋庆贺丰收时,会用新米等祭供,向祖先报告秋成,酬谢大地。发源起,就是追怀先人的一种文化传统节日,其文化核心是敬祖尽孝。多年的传承演变,民间相信,逝去的父母、祖先会在七月半返回家中探望子孙。所以这一天也被成为鬼节、七月半,人们祭祖缅怀,告慰先人。父母老去之前,这些节日对我们,可能只意味着再访一方小小的坟茔。父母辞世之后,这些节日,可能是日渐年长的我们为数不多的精神去处。有些地方,会把先人的牌位一位一位请出来,恭恭敬敬地放到专门做祭拜用的供桌上,再在每位先人的牌位前插上香,晨昏三上供,早晚一炷香。有的会在门外焚香燃炮,称之为,“烧包”。跪倒在碑前上香上供的时候,我们才能再次体味到父母当年跟爷爷奶奶辈先人对话的心情。等到返回途中,在十字路口燃起最后几张黄纸,...

历史文化 | 2018-08-23 -

处暑是怎么来的?处暑有哪些习俗?

处暑是二十四个节气之一,处暑的到来,代表着炎热的夏季就要过去了,而瓜果累累的凉爽秋季就要到来。但是关于处暑的来历,主要是与古代的农作物有关,处暑时也是古代人祭祖迎秋的时候。太阳到达黄经150°时是农历二十四节气的处暑。处暑是反映气温变化的一个节气。“处”含有躲藏、终止意思,“处暑”表示炎热暑天结束了。《月令七十二候集解》说:“处,去也,暑气至此而止矣。“处”是终止的意思,表示炎热即将过去,暑气将于这一天结束,我国大部分地区气温逐渐下降。处暑既不同于小暑、大暑、也不同于小寒、大寒节气,它是代表气温由炎热向寒冷过渡的节气。我国将处暑分为三候:“一候鹰乃祭鸟;二候天地始肃;三候禾乃登。”此节气中老鹰开始大量捕猎鸟类;天地间万物开始凋零;“禾乃登”的“禾”指的是黍、稷、稻、粱类农作物的总称,“登”即成熟的意思。诗云“一度暑出处暑时,秋风送爽已觉迟。日行南径斜晖里,割稻陌阡车马驰。(左河水)"”,处...

历史文化 | 2018-08-20 -

古人都是如何称呼女性的?和现代一样吗?

我们从古代小说和古装剧中,经常能听到古人对女子的称呼?什么“美娇娘”“娇娃”等等,那你知道,他们对女性还是怎么称呼的?一、直接称呼或者赞美称呼佳人:(见古诗十九首):“燕赵多佳人,美者颜如玉。”指美人。娇娃:也作娇娘。指美丽的少女丽人:光彩焕发,美丽。指美貌的女子。淑女:指温和善良美好的女子。诗经中有“窈窕淑女,君子好逑”句。佼人:美好的意思,指美人。扫眉才女:指有文才的女子。女士:源于《诗经》“厘尔女士”,孔颖达疏“女士,谓女而有士行者”,比喻女子有男子般的作为和才华,即对有知识、有修养女子的尊称。女流:《儒林外史》第41回记载:“看她是个女流:倒有许多豪杰的光景。”这是对旧时女人的泛称。女郎:古乐府《木兰辞》中有“同行十二年,不知木兰是女郎”之句。寓有“女中之郎”的壮志之意,也是对年轻女子的代称。姥:古称老妇人为姥。妪:古对妇人,一般指年岁大者,亦有指少女者。媪:古对妇人或老妇人的称乎...

历史文化 | 2018-08-19 -

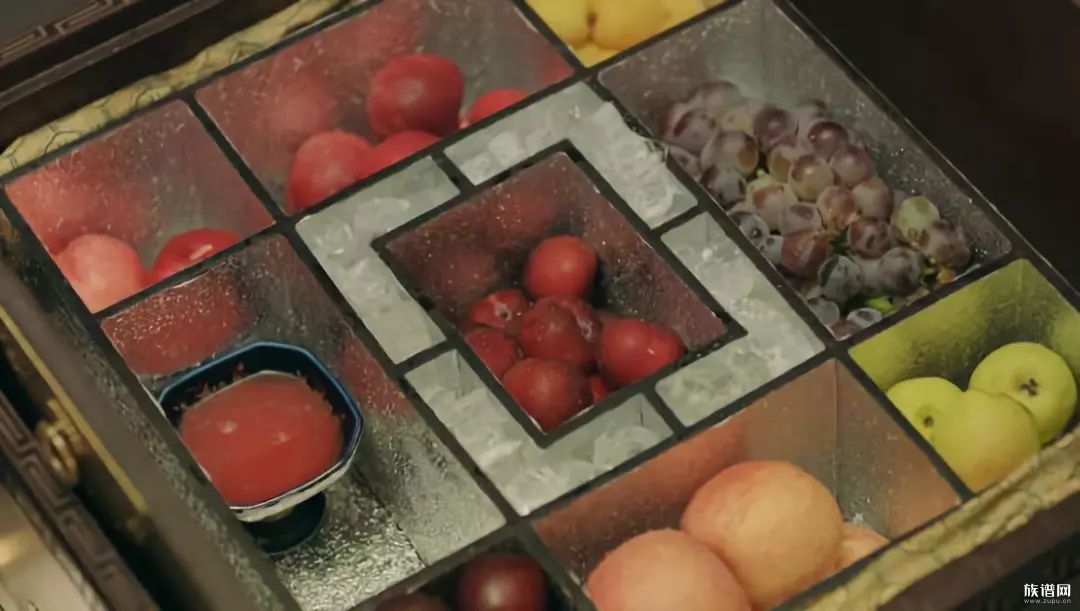

古人如何藏冰?如何度过炎热的夏季?

我们看古装电视剧的时候,经常看到宫里的妃嫔们夏季吃着用冰块冰镇的水果,房间里也放着冰块通过人工扇扇子来制造冷气解暑。那么,古代没有冰箱,是如何存储冰块的呢?中国人藏冰用冰的历史可谓源远流长,大约在三千年前的商代,富贵人家就已经开始在冬日凿冰贮藏于窖,以备来年盛夏消暑之需。夏朝历书《夏小正》说,每到三伏天的时候,朝廷就会把藏冰当做珍贵的礼物,赏赐给士大夫。《左传》里讲,楚国有个叫子冯的士大夫,被楚王封为令伊,他非常不满。为了拒绝楚王要他当令伊的命令,就穿着棉袄盖上棉被躺在床上装病。按道理,大暑时节,盖上棉被穿着棉袄,不弄假病成真病,也得满身臭汗在人前露馅。但子冯没有,因为,他事先在床下垫大冰块来降温。这个故事,让我们看到古人具备了藏冰技术。从周朝开始,朝廷还专门设立了负责藏冰的官吏,称为“凌人”,此后的历朝历代也都会设立专门的官吏来管理藏冰的事务。而到周朝时,则设有专掌"冰权”的“凌人”。西...

历史文化 | 2018-08-18 -

古代帝王的家训主要有哪些?

古代皇室家族家规家训尤其严格。要培养优秀的帝王就必须具备良好的教养。我们来看看,古代帝王的家训是什么样的?第一,齐家治家。与儒家倡导的“齐家”思想相适应,传统家训都把家庭和睦,“父父子子,兄兄弟弟,元气团结”作为“家道隆昌”必不可少的条件(参见孙奇逢:《孝友堂家训》),强调家庭成员之间的和睦相处对于“齐家”、“兴家”的极端重要性。在强调睦亲齐家的同时,传统家训特别是宋代以来的家训大都总结、传授家政管理、家业置办等方面的具体经验及详细措施。传统家训在论及家庭成员之间关系的调适时,主要是论述父子、兄弟、夫妇“六亲”(“六亲”也有其他说法)之间的关系,认为“一家之亲,此三而已也”(《颜氏家训》))。当然,家训也谈及亲属之间的关系的调整(如司马光《家范》中就论述了甥舅、舅姑等姻亲关系)。在处理这些关系时,传统家训基本上以儒家家庭伦理思想为依据而加以阐述和发挥。在父子关系上,强调父慈子孝。由于封建经...

历史文化 | 2018-08-17 -

节日小故事:牛郎织女真的幸福吗?

大家觉得,牛郎织女的故事,值得情侣效仿吗?或者说,如果自己的儿女像他们一样,为了一份聚少离多的感情,辛苦终生,你愿意吗?那你的孩子呢?他们愿意吗?别急着问孩子,看看愿意的牛郎织女最后如何了~牛郎织女真的幸福吗?牛郎织女,可以说是典型的“门不当户不对”了。先秦时期到两汉,“牛郎织女”一开始是为先秦人民提供劳作指示的报时星,毫无瓜葛。到后来牛郎“下了凡”成了农夫,而织女成了天帝的女儿,身份更加悬殊。这时候的七月初七,不叫七夕,叫乞巧,就是求保佑求顺利啥的。更多是,女人求上天赐给自己一双织布巧手之类的愿望。到了南朝再往后,故事就起了变化。董永和七仙女的故事,也慢慢揉了进去,有了爱情色彩。也是在这时候开始,牛郎织女被打成了仙凡相恋、聚少离多的“反面典型”。明朝清朝,大结局是隔河相望,一年一会。幸福吗?奋不顾身追求并不匹配的爱情,就是为了一年一会吗?但年轻人向来是奋不顾身的,商家也开始大肆出击,拿出...

历史文化 | 2018-08-16 -

唐蕃古道在哪里?在我国历史上起着什么样的作用?

唐蕃古道,顾名思义,唐蕃古道就是唐和吐蕃之间的交通大道。著名的文成公主远嫁吐蕃王松赞干布走的就是这条大道。它的形成和畅通至今已有1300多年的历史。公元七世纪初,在祖国中原地区,李世民父子创立李唐王朝。几乎与此同时,吐蕃王国也迅速崛起,建立了强大的奴隶主专制政权。进而向北扩张,最后于公元663年攻灭吐谷浑,从而与唐王朝接界,互为邻壤。唐太宗贞观八年(公元634年),吐蕃首次遣使来到长安,开始唐蕃双方第一次友好交往,贞观15年(公元614年),唐太宗答应将文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布为妻,双方结为甥舅之邦,揭开了唐蕃友好历史的新篇章。在此以后的200年中,双方虽然也曾发生过误会、摩擦甚至一时失和的情况,但和睦相处、友好往来却一直是唐蕃双方关系的主流。从吐蕃首次遣使来唐到两个王朝覆灭前夕,有据可查的使者往来就达19多次,可见双方关系的密切和频繁往来的情况。因此可以说这条古道的重大意义绝不仅仅限...

历史文化 | 2018-08-13