-

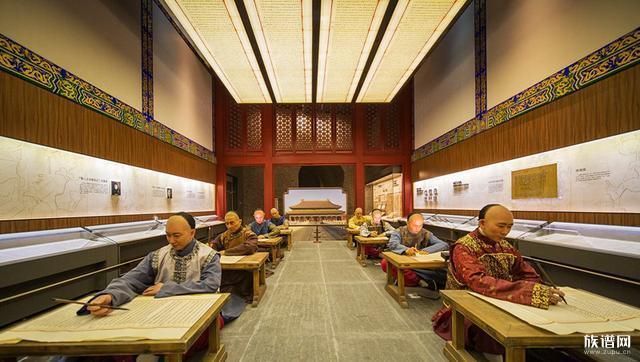

“中国第五大发明”科举,具体的流程是什么样的?

开始于隋朝,结束语清朝,延续了一千多年的中国科举制度,它究竟是怎样的制度?科举被西方誉为“中国第五大发明”。持续了1300年的科举制,改变了无数中国人的命运,科举制度重才学而不重门第,把读书、科考和做官统一起来,由于它基本上是一种公开、公正的竞争激励机制,所以在一开始,不但起到了为国家选拔人才的作用,同时也为读书人奋发学习提供了一种巨大的驱动力。3000多年前,中国逐步形成了一个疆域辽阔的集权国家,如何治理这样一个庞大的帝国,如何选拔官员和人才,成为历代帝王们最为操心和头疼的事情。无论是世袭和举荐,它的公正性总不能令人信服,以至于官场结党营私、腐败舞弊之风盛行。直到公元七世纪初,中国历史上选拔官员的一场革命性变革终于出现了,而推动这场变革的人,却是在中国历史上名声并不好的皇帝隋炀帝杨广。所谓科举,就是分科取士。考试科目有常科和制科之分。常科就是规定时间里举行的固定科目的考试;而制科是皇帝临...

历史文化 | 2018-08-12 -

古人的婚嫁礼仪是什么样的?和现代有什么区别?

从古至今,婚嫁一直是人生中十分重要的事情,不管大大小小的仪式、流程也要极为重视。今天,我们来看看古人的婚嫁礼仪。婚礼嫁娶,古今中外都被认为是人生中最大的礼仪。和其他习俗相比,婚嫁礼仪随世情而多变。从一定的程度反映出了人类当时文明教化的程度。古代的婚姻中间有许多繁琐的程序,尽管如此人们却也都认认真真,绝不马虎,目的只有二个:一是使婚姻得到社会的确认,二是为新婚夫妇清除邪恶,祈求美满幸福的生活。时下有一部分年轻人在结婚的时候,为了使自己的婚礼与众不同,又有一部分开始走向了传统。在这里我将我国古代的婚嫁礼仪与大家做一下介绍,以作为大家的参考。一、说媒“天上无云不下雨,地上无媒不成亲”。在传统的婚姻中,男女双方必须经过媒人的说合才能喜结连理。媒人可以主动的揽活,为男女双方牵线搭桥,也可以是受人之托,成人之美。还有一句话就是“父母之命,媒妁之言”,说的就是这个道理。二、批八字与推生肖古人十分讲究婚配...

历史文化 | 2018-08-11 -

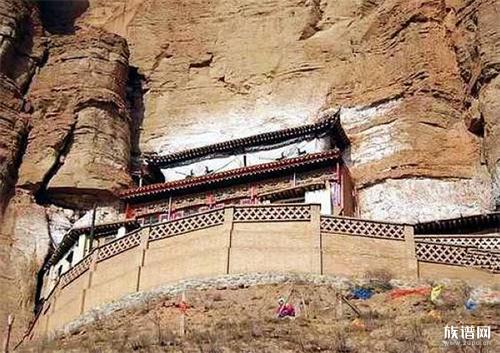

卡约文化和诺木洪文化是我国的文化遗址吗?分布在哪里?

我国古遗址文化有很多,大多分布在北方地区,今天,我们一起来看看我国青海地区的卡约文化和诺木洪文化。卡约文化是因1923年首先发现于青海省湟中县卡约村而得名的。卡约为藏语,意为山口前的平地。卡约文化是青海省古代各种文化遗址中数量最多、分布范围最广的一种土著文化。东起甘青交界处的黄河、湟水两岸,西至青海湖周围,北达祁连山麓,南至阿尼玛卿山以北的广大地区均有分布。湟水中游的西宁盆地,遗址最为密集,显然是其分布的中心地带。卡约文化中,先民们的居住遗址和墓葬近年都曾发掘过,发掘的墓葬不下2000座,出土文物除各种生活用具陶器外,生产工具有大量石制的刀、斧、镞、白、杵、锤,骨制的镞、铲、锥和铜制的刀、斧、凿、镰、镞等。还发现粮食(粟和麦类)和较多的牛、羊、马、狗等家畜骨骼。根据这些文化遗物,我们可以对当时人们生产和生活状况作一些分析和研究,勾画出一幅大致轮廓:当时人们大体上过着以定居农业为主,畜牧业占...

历史文化 | 2018-08-10 -

从历史上遗存下来的古墓群和古城堡有哪些?

历代帝王和贵族入葬时都陪葬这丰富的器物和反映当时文化和社会发展的文物,对后世的研究起着至关重要的作用。今天,我们来看看历史上遗留下来的古墓群和古城堡。汉代以来,河湟谷地、环湖地区保存有大量的古墓葬。现已发掘的汉代墓葬240余座,其中上孙家寨200余座。随葬品有不同质量的陶、铜、铁、金、银、玉、石、木等生产、生活用具、装饰品及车马饰器、印章、钱币、兵器、刑具等1万多件珍品。一匈奴墓中出土篆刻有“汉匈奴归义亲汉长”文字的卧驼铜印,另一墓中出土一批汉代木简残片(400片),隶体墨书,流利俊秀,内容为公爵、等级制度、征战功绩、赏赐、军队编制、操练规定、作战部署、兵车配备、弓弩使用等。另有一部分为新发现的《孙子兵法》佚文。平安县城附近发现汉代画像砖墓,是难得的艺术珍品。热水唐代吐蕃墓葬群,有墓葬200余座,出土了皮靴、馏金饰品、木碗、木碟、木鸟兽、古藏文木牍等。特别是丝绸文物,其数量之多,品种之余,...

历史文化 | 2018-08-09 -

古代三宫六院体系是怎么样的?和电视剧中的一样吗?

中国后妃的体制发始于周,形成于秦,自汉、唐、宋、元、明、清以降、历代多有增损,但大体仍不离周制。周代的后妃制规定王者立后、三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻。所谓后,在宫闱中其地位如同天子,三夫人则如同三公,九嫔如同九卿,世妇如同大夫、御妻如同士。后及三夫人乃为天下母仪,制定妇礼。九嫔掌教四德:即妇德、妇言、妇容、归功;世妇主管丧祭礼宾之事,御妻则侍奉天子之宴寝。除此还有女史、女况、典妇等多种名目,分掌内闱各种杂事。后妃们的行动必须按照严格的礼制规定,听从祖辈的训戒,不得白由行动或随意言笑。所谓后妃,“妃”字,其本义即指配偶,古音即读“配”。“后”字,其原义曾是国主,国君。古代的后王就是指的天子。后来天子的配偶称为后,[后汉]班固在“白虎通”《嫁娶》曰:“天子之妃谓之后.何后.君也。天下尊之.故谓之后。”然而这里所谓天下尊之,其尊者仍为天子其人,而不是后妃其人。尊后妃的实质.仍是尊天子。...

历史文化 | 2018-08-06 -

古人是怎么传递信息的,你知道吗?

古人没有手机、快递是怎么快递信息的呢?今天,我们来看看古人传递信息的方式。【烽火传军情】“烽火”是我国古代用以传递边疆军事情报的一种通信方法,始于商周,延至明清,相习几千年之久,其中尤以汉代的烽火组织规模为大。在边防军事要塞或交通要冲的高处,每隔一定距离建筑一高台,俗称烽火台,亦称烽燧、墩堠、烟墩等。高台上有驻军守候,发现敌人入侵,白天燃烧柴草以“燔烟”报警,夜间燃烧薪柴以“举烽”(火光)报警。一台燃起烽烟,邻台见之也相继举火,逐台传递,须臾千里,以达到报告敌情、调兵遣将、求得援兵、克敌制胜的目的。在我国的历史上,还有一一个为了讨得美人欢心而随意点燃烽火,最终导致亡国的“烽火戏诸侯”的故事。周灭商后建都镐京,历史上称作西周。初期,周王为巩固国家政权,先后把自己的兄弟、亲戚、功臣分封到各地作诸侯,建立诸侯国,还建立了一整套制度,农业、手工业、商业都有了一定的发展。【鸿雁传书】“鸿雁传书”的典...

历史文化 | 2018-08-04 -

古人迎接宾客,为什么都以酒相待?

古人将饮食不仅仅看作日常生活行为,而且视之为学礼、施礼,从而达到“成人”、“合天”的一种重要手段。酒更是“成礼”的饮料,所以只要有客来访,但凡有条件的,必以酒相待。《诗经》云:“我有旨酒,以燕乐嘉宾之心。”“朋酒斯飨,日杀羔羊。”《礼记·乡饮酒义》说:“乡饮酒之义,主人拜迎,宾于庠门之外入,三揖而后至阶,三让而后升,所以至尊让也。”周朝时如此热情迎宾待客,周以后,同样盛情以酒飨客。《汉乐府·陇西行》对汉人接待宾客的情况,曾作过生动具体的描述:好妇出迎客,颜色正敷愉。伸腰再跪拜,问客平安不?请客北堂上,坐客毡瞿能。清白各异樽,酒上正华疏。酌酒持与客,客言主人持。却略再跪拜,然后持一杯。谈笑未及竟,左顾敕中厨。促令办粗饭,慎莫使稽留。废礼送客出,盈盈府中趋。送客亦不远,足不过门枢。诗中细致地描绘了一位端庄贤淑、知情达理的妇人如何迎接客人、招待客人和送别客人的整个过程:当贵客临门时,家庭主妇面带...

历史文化 | 2018-07-30 -

为什么古人送别都喜欢“折柳”?有什么寓意?

“霸桥在长安东,跨水作桥,汉人送客至此桥,折柳赠别。”古人很喜欢在送别的时候折柳,这个习俗是怎么形成的,有什么寓意呢?今天,小谱带大家了解下!“折柳送别”风俗的形成,与时节和柳本身均有关系。柳树是中国古老的原产树种之一,生命力极强,插土即活,是古代行道树的主要树种之一,路边、河畔都可见到柳树。古人送别亲友,从路边生机盎然的柳树上折一枝柳条相送,就是希望远行人能像杨柳一样,随遇而安。“折柳送别”与古人的辟邪诉求也有密切的关系。对远行亲友最好的祝语是“一路平安”,但路途艰险,难免会遇到麻烦,古人认为这是邪气侵扰,路鬼作祟。如何辟邪驱鬼?最简单的办法就是带上辟邪物。桃枝、柳枝等在古人眼里皆具驱鬼功能,南北朝已有插柳辟邪风俗。北魏贾思锶的《齐民要术》称:“正月旦,取杨柳枝著户上,百鬼不人家。"所以,送别时折柳寓意很明白,就是祝远行人路上平平安安。细究“折柳送别”的源头,或许在先秦。先秦时杨柳已与出...

历史文化 | 2018-07-29 -

古代文人有多养生?从这些诗句里就能看出来!

“养生”从古至今都是极为重视的。现代人习惯“保温杯里泡枸杞”。那么古代人是如何养生的?我们今天一起来看看!越名教而任自然——嵇康魏晋时期最杰出的文学家、思想家和音乐家嵇康,一生崇尚老庄,讲求养生服食之道。他的《养生论》是中国养生学史上第一篇较全面、较系统的养生专论,后世养生大家如陶弘景、孙思邈等对他的养生思想都有借鉴。《嵇康集》十卷书中,篇篇含养生之理,提出“越名教而任自然”的养生看法。魏晋之时,养生之学大兴,但社会上有两种相对立的思想存在:一是认为修道可成仙,长生不老;二是认为“生死全由天,半分不由人”。嵇康针对这种现象﹐指出神仙不可能,如果导养得理,则可延年益寿。嵇康在《答难养生论》中说:“养生有五难:名利不灭,此一难也;喜怒不除,此二难也;声色不去,此三难也;滋味不绝,此四难也;神虑转发,此五难也。”这指的就是追逐名利、狂欢暴怒、贪恋声色、嗜食肥甘、情志不稳等行为。嵇康生性旷达狂放,...

历史文化 | 2018-07-28 -

赵州桥的创造者李春,他的造桥技术有多绝?

提起历史上有名的桥梁建筑,大家首先想到的可能就是“赵州桥”,赵州桥家喻户晓,他的创造者是谁可能大多数人都忘了。今天,小谱就给大家介绍下有名的“赵州桥”和它的创造者“李春”。李春,是隋代造桥匠师。现今河北邢台临城人士。隋开皇十五年至大业初(595~605)建造赵州桥(安济桥)。唐中书令张嘉贞著《安济桥铭》中记有:“赵州蛟河石桥,隋匠李春之迹也,制造奇特,人不知其所为。”赵州桥,凝聚了李春的汗水和心血。李春成为中国、乃至世界建筑史上第一位桥梁专家。李春在隋朝,那也是相当有名气的工匠,而他建立的赵州桥,距离现在已经有1400多年的历史了,这样一座非常古老的桥甚至还能服役,这座桥融合了像李春这样的桥梁工匠的智慧,甚至可以说是一种奇迹了。跟其他桥梁不一样的是,李春在建立这座桥的时候,用的是圆弧拱形式,一改以往之前桥两的制作方式,开创了一个造桥的新方法,李春用的这种形式,可是要比西方第一座圆弧拱形式的...

历史文化 | 2018-07-28