-

古代科举制度造成的“高考移民”对社会产生了什么影响?

“高考移民”问题在古代中国产生了“高考”制度以后就随之出现了。当然,彼“高考”非此“高考”,它指的是对古代中国社会影响深远的科举制度。科举制度从隋炀帝创设进士科开始,到1905年才被废止,是在古代中国绵延了1300多年的一项重要的人才选拔制度。从考试的标准而言,科举制度兼具开放性和公平性,但是有关考试公平与区域公平的矛盾也一直存在,因此存在着滋生“高考移民”的土壤。古代的“高考移民”被称为“冒籍”。那时候,无论是唐宋时期的解试(地方州县一级的考试,解试通过者由公费解送到京城参加会试,所以称为“解试”),还是明清时期的乡试,都严格规定各州县参加科举考试的士子都必须在原籍报考,不得越籍参加考试。而那些为了投机取巧,假冒他地之籍参加科举考试的行为就是“冒籍”了。士子“冒籍”的行为,占用了所“冒”籍贯地区的考试名额指标,有违考试的公平,为历朝严令禁止。即便如此,很多考生为了考取功名,仍然不惜犯险,...

历史文化 | 2018-09-08 -

古代有教师节吗?其起源于什么朝代?

快到九月十号教师节了,而这个节日我想大家肯定也想知道是从什么时候开始的,而今年的教师节也算是我国的第37个教师节了。原先是在1985年才把9月10日确定为教师节的,但是在民国时期的时候,教师节的日期其实是在每年的6月6日。那么古代有教师节吗?其起源于什么朝代?其实作为尊师重教的礼仪之邦,我们的教师节的历史由来已久,而追其溯源,大概可以发现教师节是起源于汉代的,在黄宗羲《与陈乾初论学书》中就有这样记载:汉、晋时期,每年八月廿七孔子诞辰日这天,皇帝都要率领文武官员去孔庙祭拜,还要邀请“国子学”“太学”的经师(教师)入宫“布席函丈(教师)为饮食之客,席间词赋其娱”。看到皇帝在这天祭孔、请老师们吃饭,各地官府也纷纷效仿。图源自网络从中我们也可以了解,那个时候可能还没有十分确立,但是那个时候的老师已经开始享受节日休假了,而且尊师之道在古人的眼里也是非常的重要的。那么古代有教师节,而现在也有,两者之间...

历史文化 | 2018-09-07 -

古人是如何养老的?他们也有养老金吗?

现代人都有养老保险,人到老年基本养老问题都有保障,古代的人,没有退休金,是怎样养老,度过晚年的呢?中华民族的孝文化源远流长,每个朝代的养老情况也各有千秋。早在先秦时期,朝廷就把养老问题纳入制度,《礼记王制》“五十异粮,六十宿肉,七十贰膳,八十常珍,九十饮食不离寝,”规定要求,家中50岁以上的老人,要给他们吃细粮;60岁以上的老人,要给他们吃肉,对70岁以上的老人,要在他们的饭食中增加副食;对80岁以上的老人,要让他们吃些珍馐美味。对90岁以上老人,如果有需要,就得在床前伺候饮食了。这套关于饮食的规定在现在看来极不科学,但在当时物质贫乏的年代,细粮肉食很难吃到,最好的珍馐美味了,自然要给家里的老人享用。为了让子孙更好地赡养老人,周代实行有老人的家庭可减免徭役的政策。“八十者,一子不从政。九十者,其家不从政。废疾非人不养者,一人不从政。父母之丧,三年不从政。”战国时期的齐国则规定,对70岁以上...

历史文化 | 2018-09-06 -

唐朝男子服装,他们是怎么穿的?

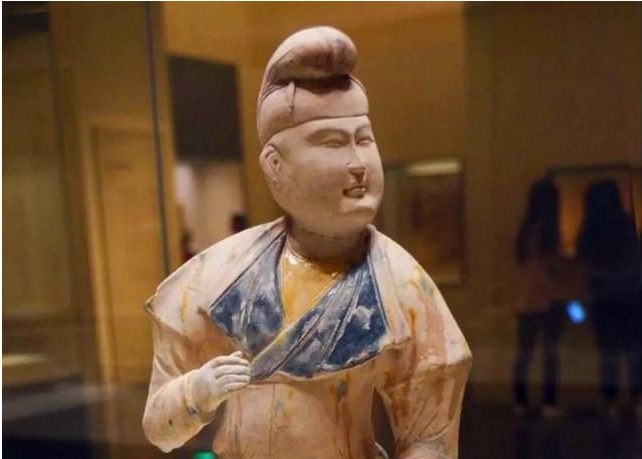

唐朝算是我国古代封建社会发展的一个高峰时期了,有着强盛的国力,发达的经济,而且唐文化也是比较开放包容的,所以唐朝男子的服装既继承了传统汉服的灵魂,又充分吸收了胡风等异国风情,最终表现出了独具一格的鲜明特色。当然,唐代男装的服饰如何,我们还是应该从头饰,上衣,下衣这三个方面来展开详说。一、头饰孔子曰:“二十而冠,三十而立,四十而不惑”,那么古代男子二十而冠,其中的冠其实是指“加冠礼”。冠算是一种冠帽,是古代专门为贵族佩戴的帽子,那么在唐代,男子常戴的头饰,是一种被称之为幞头,而幞头也是上至王公贵族,下至黎明百姓,都是以幞头为自己的日常便服的,而且是男女皆可戴的那种。当然,幞头也是有分类型的,基本上是有分四大类:第一类,平头小样,是流行于唐初的;第二类:武家诸王样,又被称为武家高巾子;第三类,英土踣样,始创于景龙四年;第四类,官样巾子,出现在唐玄宗开元十九年。图源自网络二、上衣唐朝男装的上衣,...

历史文化 | 2018-09-03 -

古代女子能否接受教育?探究中国古代女学

明代陈继儒在《安得长者言》中有言到:“男子有德便是才,女子无才便是德。”中国古代是典型的男权社会,女子的一切社会活动都受到不同程度的限制,教育尤甚。古代女子大多受困于深闺院墙内,秉行“大门不出二门不迈”的妇道理念,即使想要出门,也必须严格遵守“女子出门必拥蔽其面”的教条,或乘坐车辇,或佩戴帷帽。因此,女子不能同男子一般前往私塾读书。在此社会背景下,形成了我国古代独特的“女教”模式。家庭教育是女教的起始。对古代女子来说,母亲就是她们的第一任老师。唐朝的女子教育书籍《女论语》中就写到:“训诲之权,实专于母。”很多古代的文献也记载了母亲教授女儿知识的情形,如明朝女诗人桑贞白在其诗集《香奁诗草》的自跋中就写道:“幼荷严母庭诲,日究女训列传经史,以明古今。”除家庭教育外,有钱人家还会聘请私塾先生到家中为女儿传授知识,且大多选择年龄较大、富有学识的老学究,以避免在教学过程中老师与学生互生情愫。古代女子...

历史文化 | 2018-09-02 -

立秋是怎么来的?立秋有什么传统习俗?

立秋是秋季的第一个节气,也是二十四节气中第13个,立秋反映的是阳气渐收、阴气渐长,算是一年中一个比较重要的转折点,其意味着降水,湿度十分下降或者坚守,当然这也代表着自然界的万物开始从繁茂到萧索,从成长到成熟。立秋的来源可以从《历书》中发现,《历书》曰:“斗指西南维为立秋,阴意出地始杀万物,按秋训示,谷熟也。”这也说明古人认为,在自然界中,阴阳开始转变了,万物开始走向成熟了,因此在古代,立秋对于农事的意义是非常重要的。只是立秋并不代表酷热天气的结束,立秋后还有一个处暑节气,处暑节气后才出暑。民谚:“大暑小暑不算暑,立秋处暑正当暑。”所以初秋天气还很热。热与凉的分水岭并不是在夏秋之交。立秋后,暑气一时难消,有“秋老虎”的余威。立秋一直是代表秋季,算是一个丰收的季节,因此在民间,立秋的时候,会有祭祀土地神,庆祝丰收的习俗。在南方有“立秋啃秋瓜”的习俗,在入秋的这一天多吃西瓜,以防秋燥,久之形成习...

历史文化 | 2018-09-02 -

瓷器堪称我国的“第五大发明”?其发展史和起源你了解吗?

中国的文化历史悠长,而瓷器也是我国率先发明出来的,并且远在7000多年以前的新石器的时代,我们已经开始制造并且使用陶器了。经过了几千年的演变,也实现了从陶器变成瓷器的。其实,“瓷器”的发明是始于汉代的,到了至唐,五代的时候逐渐成熟,而其蓬勃发展的时期应该算是宋代了,在这个时期里,延发出了各种各样的瓷器,有着定、汝、官、哥、均等窑;而到了元代,青花和釉里红出现了;当到了清代的时候,继承并发展了宋瓷的一些传统,宣德。其实对于瓷器,其起源地一直是有被讨论的,因为从不同的地区来看,都各自出土了不一样的陶瓷制品,因此这起源地也就各说一词了。瓷器有很多类型,比如说唐三彩也是瓷器的一种类型,其主要盛行于唐代,是一种低温釉多彩陶器,其颜色多以黄色、褐红色、翠绿色为基本的釉色,所以到了后面大家称这种类型的陶器为“唐三彩”。图源自网络再比如江西景德镇在元代出产的青花瓷可算是一个比较典型的代表了,青花瓷的釉质透...

历史文化 | 2018-09-01 -

中国古代死囚为何都要在“秋后问斩”?有什么缘由吗?

我们在看古装影视剧的时候,经常看到死囚都是规定在“秋后问斩”。那这是为什么么?为什么不是“春后问斩”,“夏后问斩”非要在秋季呢?今天,我们就给大家讲讲缘由。“赏以春夏,刑以秋冬”是古代刑罚遵循的司法原则,除谋大逆等罪犯“立决”之外,其余死囚一般均须在秋季霜降之后执行,是为“秋后问斩”,此举究竟为何?秋冬行刑演变谈到秋后问斩,就要先追溯古人的秋冬行刑制,秋冬“天地始肃”,杀气已至,便可“申严百刑”,以示“顺天行诛”,故称秋冬行刑。先秦这一时期为秋冬行刑制的萌芽时期,从关于秋冬行刑最早的文字记载可以窥知一二:《左传》襄公二十六年载:“古之治民者,劝赏而畏刑,恤民不倦。赏以春夏,刑以秋冬。”两汉两汉是秋冬行刑制的形成时期。汉朝董仲舒在《春秋繁露·四时之副》中明确提出:“庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。”秋冬行刑在汉代司法执行中相当严格,不分轻罪与重罪、轻刑与死刑,皆于秋冬断狱行刑。据《汉书》载,...

历史文化 | 2018-09-01 -

古人饮茶有什么讲究?

古人似乎很喜欢喝茶,早起要喝茶,吃饭后要喝茶,晚上要睡前喝茶,甚至宴请朋友也以茶相待,那么古人是如何喝茶的,他们喝茶有哪些讲究?古人饮茶注重六境:择茶、选水、佳人、配具、环境和饮者的修养,其核心都在把握一个“品”字,十分强调饮茶者的意境,故有“三得”之说:得趣、得神、得味。一曰得趣饮茶可清心,能给人以满足和享受,增添生活的情趣。饮茶讲究“活火活水”,水以泉水为佳,因为泉水经过沙石岩土的过滤,吸收二氧化碳,溶解了钠、钾、钙等60多种元素,使水质洁净甘冽,营养丰富;火以木炭为上,火候以状如“蟹眼已过鱼眼生,飕飕欲作松风鸣”的三沸水为好。品茶要依靠视觉、触觉、嗅觉和味觉,凭藉自己有素的训练与长时间的体验,通过对茶叶色、香、味、形的鉴赏,才能品尝出茶汤的芳香与滋味。饮茶对人有造境、通理、体性和怡神的作用。亲朋故旧聚首,泡壶好茶,含英咀华、细细啜饮,边谈边饮、谈古道今、越谈越饮、融合轻松、意得情新,...

历史文化 | 2018-08-30 -

国学经典对现代的教育和传承起到什么样的作用?

随着互联网和网络文学的兴盛发展,简单有趣的网络文学越来越受年轻人的喜欢,以致于较为晦涩难懂的国学经典读的人越来越少,所以,弘扬国学经典成为我们势在必行的举措。经典之所以成为经典,必然有其流传干古的意义,让子生学习这些现在读不懂的文言经典,就是为了让其学习其中的学问与坚持。苏轼在《送安惊落第诗》中说道:“故书不厌百回读,熟读深思子自知。”学生现在不理解,在日后的学习、生活、工作中慢慢体会,也就明白了。就像当初我们在学习鲁迅先生的杂文时,年纪也不算大,看到那些有深意的语句,当真是分开来每个字都认识,组合起来却只能大眼瞪小眼,无可奈何。但是随着时间的流逝、阅历的增长,慢慢体会到鲁迅先生笔下的深意,甚至根据自己亲身体验,又将这句话的意义解读深化到一个新的境界。例如“当我沉默着的时候,我觉得很充实,我将开口,同时感到空虚”,年少时读来不明白,却又明白先生是一位深刻又明白的人,现在当真触碰到生活的无奈...

历史文化 | 2018-08-27