-

国庆放假相继通知,你知道古人是如何过“国庆节”的吗?

伴随着国庆的即将到来,各个学校都有了国庆放假如何安排的通知。继中秋以后,有一个小长假即将到来。国庆本身是为了庆祝国家而定的一个节日,而在古代,有“国庆节”吗?古人又是如何过“国庆”的呢?我们一起来看看!其实,严格意义上来说,古代并没有“国庆”。“国庆”一词,原先是指国家喜庆的事情,这种解释最早见于西晋。西晋的文学家陆机在《五等诸侯论》一文中就曾有“国庆独飨其利,主忧莫与其害”的记载、我国封建时代、国家喜庆的大事,莫大过于帝王的登基、诞辰等。因而我国古代把皇帝即位、诞辰称为“国庆”。通常这一天,皇帝会赏赐百官、开设宴席、与民同乐、大赦天下。一般还会举行大型宴会、歌舞、戏曲表演等活动,算是现代“春晚”的始祖了。庆祝皇帝生日这一习俗最早开始于唐朝。当时有官员提议将唐玄宗生日作为国家的节日,唐玄宗欣然同意并取名为“千秋节”。“千秋节”也取自古人常说的“岁在千秋”。唐玄宗规定“千秋节”全国休假三天,...

新闻动态 | 2018-09-26 -

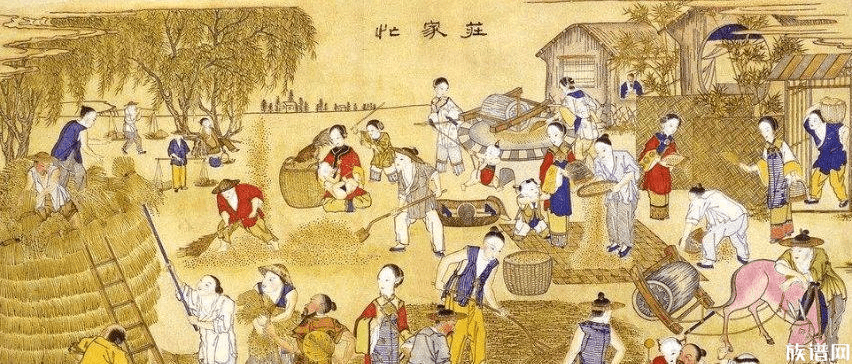

中国农民丰收节在哪一天?古代有丰收节吗?

中国农民丰收节是我国在2018年设立的,为庆祝农业丰收、五谷丰登的重大节日。丰收节一般在每年的农历秋分,秋分是阳历的9月23日,但是每逢闰年秋分就是阳历的9月22日。“中国农民丰收节”可不是一般的节日,是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日,也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设立“中国农民丰收节”,具有重大的现实意义和深远的历史意义。你知道古代有哪些庆祝农民丰收的节日吗?在农经时代,“民人以食为天",食物是维持人类生存的最根本的需要,故把食物比喻成“天”,因此,“农,天下之事”,天下最大的事莫过于农。土地直接关系着庄稼的丰歉,所以人类对土地的崇拜,更多地表现为敬奉社神和稷神,即土地神和谷神。据史书记载,敬奉社、稷的习俗由来以久。《礼记·郊特祀》说:"社,所以神地之道也。地载万物、天垂象,取材于地,取法于天,是以尊天而亲地也。”《孝经授神契》中说:“社,土地之主,稷、五谷之主。……土地广博、不可...

新闻动态 | 2018-09-24 -

今日秋分,你知道秋分吃什么最养生吗?

今日秋分,秋分一到意味着气候正式进入秋天,按农历来讲,“立秋"是秋季的开始,到“霜降"为秋季终止,而“秋分"正好是从立秋到霜降90天的一半。秋分时节,我国长江流域及其以北的广大地区,均先后进入了秋季,日平均气温都降到了22℃以下。北方冷气团开始具有一定的势力,大部分地区雨季刚刚结束,凉风习习,碧空万里,风和日丽,秋高气爽,丹桂飘香,蟹肥菊黄,秋分是美好宜人的时节。一到秋季由于气候干燥,换季等各种原因,腹泻、咳嗽等日常的小疾病就会频繁发生。所以,秋季的饮食和养生一定要注意起来。秋季日常吃什么?在岭南地区,昔日四邑(现在加上鹤山为五邑)的开平苍城镇的谢姓,有个不成节的习俗,叫做“秋分吃秋菜"。“秋菜"是一种野苋菜,乡人称之为“秋碧蒿"。逢秋分那天,全村人都去采摘秋菜。在田野中搜寻时,多见是嫩绿的,细细棵,约有巴掌那样长短。采回的秋菜一般家里与鱼片“滚汤",名曰“秋汤"。有顺口溜道:“秋汤灌脏,...

新闻动态 | 2018-09-23 -

天津拟修条例增加男性陪产假,那么古代有陪产假吗?

最近有网友反映说天津市的男性陪产假过短,因为其他地方的男性陪产假都是有15-39天的假期的,而天津市的就比较少,所以在16号的时候,天津市就回复说会拟增加男性的陪产假。人口,是古代一个国家在表现综合国力的时候的直接体现,因此针对生育,每个朝代都会出台相关的奖惩政策,现如今有增加男性陪产假,而古代的福利也是非常好的,并且古代也是有陪产假的,甚至在不同朝代,其政策也各不相同。图源自网络1、越国勾践在越国的时候,如果要生孩子的话,人们是可以报告官府的,国家会免费派医生来看护,当你生的是男孩的话,那么你可能就会得到两壶酒和一条狗的奖励;如果说你生的是女孩的话,那么你就能得到两壶酒和一只猪的奖励;另外如果你们家比较能生,生了双胞胎的话,其就会奖励食物;还有就是说生三胞胎的话,国家还会专门派奶妈帮忙照顾。2、两汉时期新生儿的父亲就可以有两年的时间不用负徭役,这一个就相当于现在的陪产假了,到后面又改为了...

新闻动态 | 2018-09-22 -

中秋最佳赏月时间是什么时候?看看古人怎么说!

中秋节马上就到了,中秋赏月也成了人们必不可少的节日习俗。其实在古代,赏月这一项是民间自发形成的。开始于魏晋时期,在唐宋兴盛起来。古代有祭月的习俗,所以中秋赏月也是从祭月发展而来。那么,中秋赏月最佳的时间是什么时候呢?今天,我们一起来看看!月亮刚升起的时候,位置较低而且天色较亮,再加上高楼和树木的遮挡,人们只能看到隐约的轮廓。等到天色完全黑了,月亮逐渐升起,这时候观月才是最清晰明亮的时候。赏月最好也是选在在地势比较高视野开阔的地方效果更好。所以,最佳的赏月时间一般是晚上八点到九点,这时候月亮最大最亮,上面的轮廓也能清晰的看到。古人喜欢“月上柳梢头,人约黄昏后”趁着月色约一场浪漫的约会,应情也应景。随着时间的推移,月亮也越来越亮。到了晚23时30分,一轮圆月“走“到天顶附近﹐这就是所谓的“月上中天顶空照。这时月亮的地平高度达到整夜最高﹐由于月光穿过的大气层最薄,因此月亮看起来也最晶莹剔透。我们...

新闻动态 | 2018-09-20 -

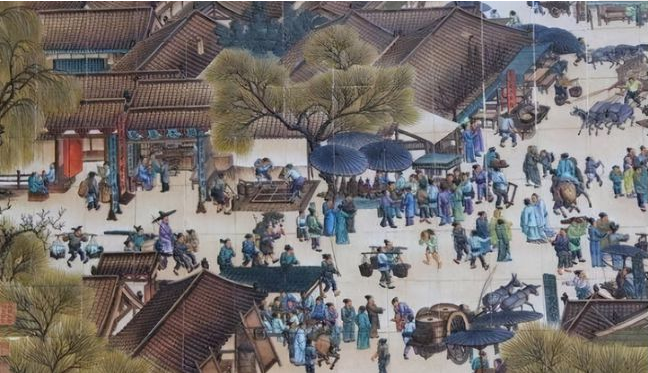

协管员拎摔卖菜老太,古代也有“城管”吗?出现于什么时候?

其实在中国古代,就有“城管”,具体出现于什么时候?又是怎么发展的呢?今天,小谱就给大家讲讲古代“城管”的发展过程!从城管的发展过程来说,谈到“城管”我们先得说下城市得发展。从古代史文资料以计考古发现证明,“城市”的出现最早可以追溯到夏商周的“三代”时期,如在江淮之间的凌家滩、环太湖流域的良渚、黄河中游的陶寺遗址,都已发掘出了四五千年前的城址,《吕氏春秋·君守》中所谓“夏鲧作城”,并非想象。当然,夏商周时期出现的城市雏形还没有完善的城市功能。直到春秋战国时期才出现了和现代城市功能较为接近的城市。据《战国策·齐策》记载,当时的城市居民有7万户,仅以现代一户3口的最低标准来算,总人口也达到了21万。一、古代“城管”的形成城市的基本功能有了,人口也日渐增长,因人口带来的一系列问题也随之出现,比如卫生、交通、治安、管理等。在这种情况下,古代城管应运而生。《庄子》一书中就提到,战国时代有“监市”,这监...

新闻动态 | 2018-09-19 -

中秋赏月地图出炉,古人是如何过中秋的你知道吗?

中秋假期一到,全国赏月成了热潮。我们在过节的同时,当然也不能忘了学习传统文化,很多人都知道中秋节要赏月吃月饼,那你知道中秋节是怎么来的吗?除了赏月吃月饼,古人又是如何过中秋的呢?“中秋”一词,最早见于《周礼》一书,而真正形成全国性的节日是在唐代。那时,每逢中秋人们都要举行迎寒和祭月活动,设大香案,摆上祭品,其中月饼和西瓜绝不能少,西瓜要切成莲花状。在月下,将月亮神像放在月亮的那个方向,红烛高燃,全家人依次拜祭月亮,然后由当家主妇切开团圆月饼。切的人预先算好全家共有多少人,在家的在外地的都要算在一起,不能切多也不能切少。由此看来,古代人过中秋远比现代人要讲究。接下来,小谱就给大家讲讲古人过中秋的习俗:一、吃月饼有资料记载,唐僖宗在中秋节吃月饼,感觉味道极美,便命御膳房用红绫包裹月饼赏赐给新科进士们。这可能是我们能够看到的最早关于月饼的记载。到了宋代,月饼有“荷叶”“金花”“芙蓉”等雅称,其制...

新闻动态 | 2018-09-19 -

儿子开吊车将母亲举高摘枣,你知道古人是如何体现孝道的?

从古至今,孝道一直是人们思想教育中很重要的一环,赡养父母,善待老人也一直是被提倡和须遵从的。今有山东济南一男子开吊车将母亲举高摘枣,那你知道古人是如何体现孝道的吗?古语云:资父事君,曰严与敬。孝当竭力,忠则尽命。意思是:奉养父亲,侍奉君主,要严肃而恭敬。孝顺父母应当竭尽全力,忠于君主要不惜献出生命。今天,小谱就给大家说说古人是如何体现孝道的!一、乳姑不怠崔山南,名,唐代博陵(今属河北)人,官至山南西道节度使,人称"山南"。当年,崔山南的曾祖母长孙夫人,年事已高,牙齿脱落,祖母唐夫人十分孝顺,每一天盥洗后,都上堂用自己的乳汁喂养婆婆,如此数年,长孙夫人不再吃其他饭食,身体依然健康。长孙夫人病重时,将全家大小召集在一齐,说:"我无以报答新妇之恩,但愿新妇的子孙媳妇也像她孝敬我一样孝敬她。"之后崔山南做了高官,果然像长孙夫人所嘱,孝敬祖母唐夫人。二、恣蚊饱血吴猛,晋朝濮阳人,八岁时就懂得孝敬父母...

新闻动态 | 2018-09-18 -

太原火灾偶发损失惨重,古人在防火方面是怎么做的呢?

从古至今,天灾都是让人猝不及防且很多时候都无能为力的。火灾、洪涝、干旱等等。由于现代科技发达,救灾和预防还有一定的措施,那么对于科技落后的古代是如何进行预测和防范的呢?今天,我们一起来看看古人在防火方面是怎么做的!历史上,先民对于防火具有相当强的意识,并在生活中十分注重防火。早在商周时期(公元前十一世纪),《周易下经》就载:“象曰:水在上,水大相济。君子以思患而预防之。”这是历史上第一次提出防患于未然的论述。为防火需要,当时就开始探索防火技术。在甘肃秦安大地弯大型建筑遗址,我们看到的5000年前的火灾现场遗址中那些未烧完的木柱上保存着一层坚固的防火涂料,证明我们的祖先很早就在探索防火的技术。据《艺林汇考》载:我们的祖先春秋时代便“使用雄黄避火”。《演繁露·郡国志》曰:“后有守居之,以数失火,故涂以雄黄,遂名黄堂。”《说略》:“若郡治之黄堂,由春中君在郡涂雄黄,以厌火灾。”战国时期,便“慎火...

新闻动态 | 2018-09-17 -

飓风“尼古拉斯”登陆美国得州,你知道古人是如何应对极端天气的?

最近,飓风“尼古拉斯”登陆美国得州。其实自古以来,台风、暴雨、沙尘暴等极端天气就经常出现,古代没有天气预报,也没有发达的雷达等电子设备,所以,古人都是如何应对极端天气的呢?而在科技并不发达的古代,人们是如何应对极端天气的呢?“朝霞不出门,晚霞行千里。”这是我们在古文中经常看到的一句话,人们根据天上的云朵变化来预测天气从而确定出行。关于极端天气,早在宋朝时期古人就有了关于台风的记载。宋《太平御览》:“言怖惧也。常以六七月兴。”古人对台风的认识之词用了“怖惧”,说明台风的破坏力很大,一旦有台风,会让许多城镇几乎绝户。刘恂在《岭表录异》里记载了他所观察的台风征兆:“南海秋夏间,或云物惨然,则见其晕如虹,长六七尺,比候则飓风必发,故呼为飓母。忽见震雷,则飓风不作矣。”古人没有发达的科技手段,所以预测极端天气只能靠常识和动物的某些敏感特性及其反常举动。唐朝徐坚在其著作《初学记》里就搜集了很多例子:《...

新闻动态 | 2018-09-15